作者:侯玉静 北京市集佳律师事务所合伙人

知识产权侵权纠纷,包括侵害商标权、专利权、著作权纠纷以及不正当竞争纠纷,由于知识产权类型多样,每一种知识产权的法定权能所控制的专用权和禁用权内容都各有不同——商标讲“使用”行为,专利讲“制造、使用、许诺销售、销售、进口”行为,著作权则讲“复制、发行、出租、展览”等16项权能——侵权行为形态本身就纷繁复杂。加之,涉诉产品从生产制造、宣传展览到销售使用,可能涉及生产者、销售者、使用者以及为前述主体提供便利条件的行为人,某几个行为主体可能对某一阶段的行为具有意思联络,更多的则是没有意思联络的数个行为前后接续,客观上互相结合,导致同一损害后果,这属于知识产权“多数人侵权”。

侵权形态多样、侵权主体多类、意思联络不定、损害后果多面,这些因素导致知识产权多数人侵权案件中,各主体行为形态到底属于共同侵权、帮助侵权、分别侵权还是竞合侵权,在损害赔偿上要求各被告承担完全连带责任、部分连带责任、按份责任还是不真正连带责任,尚未形成一致或主导性意见。笔者不揣浅陋,结合自己代理案件中经验与困惑,在分析知识产权常见的多数人侵权形态的基础上,讨论不同民事责任承担方式及其适用。

一、知产案件常见的多数人侵权形态

《民法典》第七编“侵权责任”第1168-1172条规定了共同侵权、帮助侵权、共同危险三种共同侵权行为以及叠加的分别侵权、典型的分别侵权五种多数人侵权行为【1】以及相应的民事责任承担方式。知识产权侵权案件中,一般不涉及共同危险行为和叠加的分别侵权,故不再讨论,而共同侵权、帮助侵权、典型的分别侵权较为常见。共同侵权、帮助侵权对应的是连带责任或部分连带责任,分别侵权对应的是按份责任,而在立法和司法中大量使用的是介于两者之间的“不真正连带责任”。“不真正连带责任”是指多数行为人违反法定义务,对同一个受害人实施加害行为,受害人可以选择任一行为人提出损害赔偿请求,各行为人均有义务承担全部赔偿责任即中间责任,承担中间责任的行为人有权向最终责任人全额追偿,简单来讲就是“代付责任”或“先付责任”。杨立新教授认为,“必须有一个多数人侵权行为的类型对应不真正连带责任”以完善侵权行为及责任的逻辑体系,这就是“竞合侵权行为”。按照杨立新教授的定义,“竞合侵权行为”是指两个以上的民事主体作为侵权人,有的实施直接侵权行为,与损害结果具有直接因果关系,有的实施间接侵权行为,与损害结果的发生具有间接因果关系,行为人承担不真正连带责任的侵权行为形态【2】。某种程度上,竞合侵权是根据法律规定的责任形式反推出来的理论上的侵权形态。下文将按照知识产权侵权案件中常见的共同侵权、帮助侵权、分别侵权、竞合侵权逐一讨论。

(一)共同侵权

共同侵权行为,是指二人以上基于主观的意思联络或者客观的关联共同,共同实施侵权行为造成他人损害,应当承担连带赔偿责任的多数人侵权行为。

1、共同侵权的“意思联络”判定

民法上的“共同侵权”要求各行为人存在意思联络、“共谋”,但在知识产权侵权案件中,“共谋”应理解为各行为主体对分工协作完成某种业务的认知状态,强调各行为主体之间对协作性的意愿,而非对他人权利存在与否、所涉业务侵权与否的认知,即无需“共同故意”或“共同过失”。这是因为,知识产权侵权行为的构成要件,通常无需包括主观故意或过失,属于严格责任而非过错责任,那么考察共同侵权的主观状态,自然也无需各行为主体都对他人权利、侵权性质具有一致的认知。

以日常经验来判断,那些被诉标识、被诉技术方案、被诉作品的提供者,统筹生产、销售乃至招商加盟的组织策划者,通常对侵权与否的认知程度,要远远高于受托加工方、包材印制者、被“许可”使用者或某种销售分发渠道的总承包、总经销、总代理。但是,在知识产权侵权案例中,对侵权与否认知程度的高低,并不会排除这些接受“委托”或“许可”而实施加工、制作、分发的行为人参与了“共同侵权”。举例来说,广东高院审理的OPPO手机诉OPPO热水器一案【3】,被告中超公司抢注“OPPO”商标后与另一被告中美丽臣公司签订《品牌合作使用协议》,中美丽臣以被许可人身份具体实施产品展销、加盟宣传等行为,就该展销及宣传行为,中超公司抗辩自己仅系商标许可一方、并无实际使用行为,中美丽臣公司抗辩自己基于对注册商标的信赖才签订的合作协议,法院则认定“双方主观上存在意思联络,行为上有分工有合作,构成共同侵权”。前述OPPO案件中被告之间的“意思联络”,是基于客观方面分工合作的事实而进行的推定。

无论是放宽“意思联络”的内涵外延,还是放松“意思联络”的证据要求,笔者都是赞同的,因为民事案件中无法苛求原告举证证明几个被告之间的主观认知和沟通情况,除非某一被告涉及刑事案件进而通过讯问笔录展示各被告主观状态,比如最高院审结的“蜜胺”方法专利侵权及技术秘密案【4】。“蜜胺”案通过刑事讯问笔录能够查明各被告的主观状态,属于这个案件不容易复制的“个性”,但在共同侵权的主观过错如何认定方面,最高院判词中一段论述却非常具有“共性”和指导价值:“数个行为人虽主观过错程度不一,但各自行为相结合而实施的行为,造成他人损害的,也可以构成共同侵权行为”。

2、共同侵权的类型化表现

在知产类侵权案件中,有两类主体,从侵权损害的因果关系上看并不是导致损害后果的重要因素,却经常被推定为生产者与主要侵权行为人一起承担连带责任:一是专利侵权或著作权侵权案件中的商标权人,二是由于各种身份混同被认定为直接参与侵权行为或“刺破公司面纱”的股东、实际控制人。

专利侵权或著作权侵权案件中被诉侵权产品如果带有注册商标,该注册商标的商标权人,通常会被推定为生产者,与被诉技术方案、被诉作品的提供者承担连带责任。最高院在“雅洁五金”外观设计专利侵权案【5】中,通过查实侵权产品上的“吉固”商标,推定商标权人杨某是侵权产品的制造者;福建高院在雅洁五金诉中山凌志公司外观专利侵权一案【6】中,承办法官将类似案件的裁判规则总结为,“在已认定侵害知识产权的被控产品上既标注商品制造者名称,同时又标注了注册商标,当注册商标的权利人与商品制造者不是同一主体,且不管注册商标的权利人与产品的制造者是否存在商标许可的情形,注册商标的权利人应当与该产品的制造者共同承担侵犯知识产权的赔偿责任,而不仅仅是承担停止侵权的法律责任”【7】。在环球影画诉千尺雪、旺仔及泰牛公司等侵害“小黄人”著作权案中,商标许可人旺仔、泰牛公司被认定与千尺雪均属于被诉产品的提供者,未能尽到合理注意的监督义务,与千尺雪构成共同侵权【8】。这些判例的共同理论依据在于,商标权人应该对使用其商标的产品负有监督之责,这些产品无论是存在质量缺陷,还是侵害他人专利、著作权等知识产权,商标权人都要作为制造商或生产者之一被追究相应的民事责任。

在知识产权侵权案件中,一些股东、实际控制人被认定为共同侵权人,各类案件情况各异,有的基于公司与股东身份混同,有的基于职务行为与个人行为难以区分。典型的如江苏高院“樱花”案【9】、宁波中院“波司登”案【10】,股东、董事通过设立控制多家公司或在香港成立空壳公司等形式,将公司作为实施侵权行为的工具和载体,被判定与公司构成共同侵权,承担连带责任。

(二)帮助侵权

帮助侵权,在民法上有较为确定和统一的概念。《民法典》第1169条规定,教唆、帮助他人实施侵权行为的,应当与行为人承担连带责任。所谓教唆,是指对他人进行开导、劝服或通过刺激、利诱、怂恿等方法使该他人从事侵权行为。所谓帮助,是指通过提供工具或者指导方法,以便使他人易于实施侵权行为。为便于表述,教唆和帮助在本文以“帮助行为”统辖。

在传统侵权法理论中,帮助侵权是共同侵权的一种,典型的帮助行为涉及教唆、帮助无民事行为能力人或限制民事行为能力人的责任分配问题。然而,在知识产权法领域,行为主体一般不涉及行为能力的有无欠缺,帮助行为主要表现为提供经营场所、交易平台或储藏、运输、印制等服务,这些服务具有一些特征:服务对象具有多元性,服务对象实施侵权行为具有偶发性,服务目的具有中性、非侵权目的。知识产权帮助侵权行为的前述特征,使得帮助侵权的成立要件和责任分配规则,均有别于共同侵权,有必要单独研讨。

1、帮助侵权成立的主客观要件

在知识产权各部门法中,“帮助行为”构成侵权通常要增加一个主观要件即“故意”或“明知”,比如《商标法》第57条第(六)项,规定“故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件”属于帮助商标侵权行为,《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(简称为司法解释(二))第21条则规定在“明知”状态下“提供专利实施专用材料部件”或“积极诱导他人实施专利侵权”属于《民法典》规定的帮助、教唆专利侵权行为,或称“间接侵权”。限定这一主观要件的必要性,也很好理解,帮助行为本身具有中性化或实质的非侵权目的,若非故意或明知他人侵权而实施帮助行为,缺乏可责性。

“帮助行为”构成知识产权侵权,除主观故意之外,客观方面通常还要满足一个前提条件,就是使用便利条件或专用材料部件的主体所实施的行为已构成知识产权侵权,即他人“直接侵权”成立。最高院在品祺“新型黑板”发明专利侵权案【11】中指出,“认定构成帮助侵权,需具备他人实施了直接侵犯专利权的行为;本案中由于专利权人未举证证明专利直接侵权行为存在,因此不存在专利帮助侵权行为”;北京高院审理的索尼保密通信方法专利侵权案【12】、广东高院审理的誉升电子移动电源外观专利侵权案【13】,也都认为专利帮助侵权成立须以专利直接侵权的存在为前提条件。设置这一“前提条件”的合理性不难理解,但实际上在专利案件中判断被诉行为到底是直接侵权还是帮助侵权、“前提条件”存在与否往往难以把握,如前述“新型黑板”案因被诉侵权产品缺乏必要技术特征,法院认定直接侵权和帮助侵权均不成立;“索尼通信方法”案和“移动电源”案均认定构成直接侵权,但因无法证明他人利用被告提供的专用部件而实施涉案专利,帮助侵权均未予以认定。相对来说,在商标案件中“知假售假”的市场管理者、电商平台,著作权案件中盗版软件或盗版影视作品、短视频的传播平台,由于他人直接侵权行为更容易识别并取证,帮助侵权的认定成功率要高得多。

2、帮助侵权的类型化表现

“帮助行为”的具体行为方式,各知识产权部门法有更为详细的规定,比如《商标法实施条例》第75条,就把提供便利条件具体化为“仓储、运输、邮寄、印制、隐匿、经营场所、网络商品交易平台”;《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》第15条采用与商标法类似的表述;《著作权法》第49条至51条规定的避开或者破坏技术措施,或为他人避开或者破坏技术措施提供技术服务,删除或者修改权利管理信息,也是帮助侵权的具体行为方式;专利法则主要体现为《司法解释(二)》第21条“提供专利实施专用材料部件”或“积极诱导他人实施专利侵权”。前述规定体现了商标、反法、专利、著作权法所禁止的帮助行为的“个性”,难以总结概括出规律,但是有两类商业层面常见的帮助关系能够体现帮助侵权“共性”:第一,授权许可人(特许人)与加盟商(被特许人)之间的特许经营关系;第二,市场管理者、电商平台与入驻商户的市场管理关系。

特许经营,指拥有注册商标、企业标志、专利等经营资源的企业,以合同形式将其拥有的经营资源许可其他经营者使用,被特许人按照合同约定在统一的经营模式下开展经营,并向特许人支付特许经营费用的经营活动。如果作为特许标的之“经营资源”本身侵害他人商标、专利、字号等在先权利,那么特许人与被特许人属于分工配合、共同构成直接侵权行为,一般不按照帮助侵权来处理,比如上海知产法院审理的“吉祥馄饨”案【14】,针对三家特许人关于“即使侵权成立也是作为独立商户的加盟店侵权”的抗辩理由,法院未予采纳,而是认定加盟店均是经过特许人授权才取得使用涉案侵权标识的权利,进而根据加盟店数量与加盟费乘积计算出侵权获利320万元,由三家特许人共同赔偿。

如果被特许人侵害了他人知识产权,但侵权产品并非特许人提供,也不涉及特许之“经营资源”,那么特许人是否应对被特许人实施的侵权行为负责呢?答案是取决于特许人主观状态。对特许人追责之理由在于特许人对被特许人有监督管理之责,若特许人明知被许可人存在侵权行为,仍怠于履行监督管理义务,被许可人被控侵权行为的持续、频繁发生与许可人的放任不可分割,许可人的消极不作为构成帮助侵权,应当承担连带赔偿责任。天津高院审理的卡地亚诉梦金园及其四家加盟商仿冒“LOVE”系列包装装潢(螺钉设计)案【15】,卡地亚曾两次发函告知梦金园其加盟商仿冒装潢事宜、要求采取措施加强监管,但梦金园复函认为其对加盟商其他品牌产品侵权与否没有约束责任,两审法院均认定四家加盟商侵权成立、各自承担赔偿责任,二审法院进一步分析,特许人对被特许人的行为有责任、有能力予以监管,即使被诉侵权产品并非由梦金园直接提供,其在明知众多被特许人销售侵权产品的情况下,怠于履行应尽的监管义务为被特许人的侵权行为提供了便利条件,梦金园与四家加盟商连带赔偿。作为对比案例,长沙中院审理的富安娜加盟商名巢公司商业诋毁案【16】中,原告梦洁公司并未合理通知特许人富安娜公司其加盟商存在商业诋毁,法院认为不能仅因富安娜公司与名巢公司有特许经营关系而认定帮助行为、连带责任,可见“明知”而放任不管才是特许人担责的必要条件,并非特许关系本身。

市场管理者与入驻商户之间,若有租金以外的销售提成甚至直接开具销售发票,市场管理者会被认定为商户共同经营,属共同侵权;若仅属于铺位租赁关系,市场管理者收到侵权警告函之后怠于处理,会被认定对商户的侵权行为提供帮助,承担部分连带责任。比如最高院审理的“理想空间”一案【17】,成都红星美凯龙与“ID理想空间”专卖店的管理协议,有统一代收银及商标审核条款,在收到警告函后未能判断商户“超范围使用”问题,具有过错,对商户赔偿责任部分连带。再如上海高院审理的“首创奥特莱斯FENDI”案【18】,二审及再审法院均认定,首创公司作为涉案店铺所在的首创奥特莱斯商场的经营管理者,其明知益朗公司除了销售“FENDI”商品之外与芬迪公司之间并无其他授权关系,但首创公司对于益朗公司在店招中使用“FENDI”标识的行为未予制止,反而存在微信号推广、提供店铺指示牌等行为,进一步加深了相关公众对涉案店铺与芬迪公司关联关系的混淆和误认,因此首创公司为益朗公司的商标侵权和不正当竞争行为提供了帮助,应当与益朗公司共同承担民事责任。

电子商务平台与平台内经营者之间,也采取类似规则:如果电商平台开展“自营”业务或在商品实物、发票上标注主体信息,作为销售者直接承担责任;对于平台内的经营者承担的是监督管理义务,主要遵循“通知-删除”规则,“明知”状态下放纵侵权或“应知”侵权而未尽到审查义务或未及时处理,构成帮助行为。北京高院审理的今日都市公司“嘀嗒团购网站”侵权案【19】中,法院认定今日都市公司从被控侵权产品这特定的团购活动中直接获得经济利益,就应当对此次团购活动中的商品的商标合法性进行审查,未尽审查义务、有过错,应承担赔偿损失等法律责任。

(三)分别侵权

典型的分别侵权行为,行为人在数量上虽然是复数,但各行为人的行为只是单独行为,只能对其行为所造成的损害后果负责,因此属于单独侵权而非共同侵权。分别侵权被列入多数人侵权的原因在于,各行为人虽然没有意思联络、无过错联系,但其分别实施的数个行为间接结合发生同一损害后果,因此需要根据过失大小或者原因力比例进行责任拆分。

在知识产权侵权案件中,生产者与销售者之间的关系最贴近传统侵权法理论中分别侵权的概念,但分别侵权、按份责任不足以归纳生产者与销售者之间的行为和责任形态,还需进一步深入研究。

首先,生产者和销售者之间,如果主观上存在意思联络,或者客观上就是“一产一销”的分工合作关系,应属于共同侵权、连带责任,这种处理方式较为常见。比如上文提到过的“乐心”智能手表一案,被告岩岩贸易公司与被告金久晖,一个专事生产,一个专事销售,没有其他销售者,而且双方存在高管混同情形,主、客观方面符合共谋型共同侵权的特征,因此两审法院均认定共同生产、销售,连带赔偿。

其次,生产者与销售者之间的关系,存在“竞合侵权”和“分别侵权”之争。在大多数知识产权侵权案件中,生产和销售行为是由不同主体分别实施的,生产者与销售者之间不存在意思联络,针对这种“非共谋型”的生产、销售关系,有的学者、法官认为应属于“竞合侵权”,适用不真正连带责任【20】;有的认为根本就属于分别侵权,适用各自责任【21】。这两种观点,都承认生产者与销售者主观上没有意思联络,客观上两种行为互相结合,共同产生一定损害后果;不同在于,承担不真正连带责任的生产者和销售者之间,存在追偿关系,而按份责任(或称“各自责任”)的生产者和销售者之间,各自承担给付义务、没有追偿关系。笔者认为,销售者如果确属善意且能提供与上游经营者之间合同发票等交易证据,就符合“合法来源抗辩”的要求,根本无需承担赔偿责任;如果不符合“合法来源抗辩”,自然也没有权利将赔偿责任转嫁给生产者。相对来说,分别侵权、各自责任更合理。

第三,在“一产多销”或一家特许人、多家加盟商涉嫌侵权的案件中,权利人很可能在多地先后或同时起诉生产者和销售者,造成“批量维权”甚至“商业性维权”的现象。生产者与销售者所导致的是否为“同一损害”“重复判赔”在法律上怎样定性和控制,如何在抑制批量诉讼和防止误伤正当维权之间保持平衡,需要进一步研究,暂且略过。

(四)竞合侵权

竞合侵权最重要的特征,就是不同行为有主、从之分:“主行为”通常为直接侵权,对损害后果的发生具有直接的原因力;“从行为”通常是提供必要条件或某种机会,使得主行为得以顺利实施,是损害后果产生的偶然的、间接的原因。那么,这里的“从行为”,与帮助侵权中的“提供便利条件”到底有什么不同呢?从概念的角度讲,“从行为对损害的发生所起的作用仅仅是提供条件、创造机会,而不是提供直接原因。从行为对于损害发生的直接原因力几乎等于零”【22】。从示例的角度讲,缺陷产品的销售者,违反安保义务的场所经营者,展销会结束后的举办者、柜台出租者,承诺先行赔付的网络交易平台经营者,不能提供入驻商家有效联系方式的平台经营者,都属于这类“从行为”主体。从责任的角度讲,帮助行为对外应承担完全连带责任或部分连带责任,对内的追偿范围有限,因为帮助主体毕竟有过错、需要自担部分责任份额;“从行为”对损害几乎没有直接原因力,有权向没有承担责任的最终责任人100%追偿。

对照上述竞合侵权的概念和特征,在知识产权侵权案件中,广播电视媒体、网络服务商,有可能成为竞合侵权的“从行为”主体。抽象、概括一下竞合侵权的主体特征:首先,从受害人角度来看,“从行为”主体距离自己较近、容易确定,而“主行为”实施者却难以锁定;其次,“从行为”主体通常都会记录、管理“主行为”主体(通常为其业务合作伙伴)的身份资质,审核其权利文件,甚至以合同约束可能的侵权风险;第三,这些管理或审核在某种程度上是法定义务,一旦未尽到审核义务,就可能引发对外赔偿责任,即“代付责任”或“先付责任”;最后,基于管理或合同关系,在对外承担赔偿责任之后,“从行为”主体可以相对容易地实现追偿。下文以广播电视媒体、网络服务商为例考察“竞合侵权”的行为形态。

广播电视媒体一直以来都以广告收入为主要经济来源,那么这些媒体若发布了构成商标侵权或商业诋毁、虚假宣传的广告内容,是否应被列为被告、承担赔偿责任呢?在昆明中院审理的周六福诉云南电视台等商标侵权一案【23】以及海南自由贸易港知识产权法院审理的周六福诉海南电视广播总台等商标侵权一案【24】中,两地法院均认为电视台提交的审核材料中,商标注册证仅涉图形商标、没有“周六福”文字商标,被控广告大量使用“周六福”“香港周六福”或“香港周六福黄金钻石珠宝公司”等字样,电视台未尽到应有的审查义务,对案涉广告侵害原告注册商标起到了帮助作用,电视台应与广告主、广告代理商连带赔偿,在广告主无法查实的情况下,电视台单独承担责任。但针对几乎基本一致的案情,四川高院在周六福诉四川广播电视台一案【25】中,认定品牌方香港周六福黄金钻石首饰集团有限公司作为广告主,应对商标侵权、虚假宣传的不正当竞争行为承担责任,电视台虽有履行广告发布者的查验义务,但形式上审查广告主资质、身份材料即可,若要求电视台对发布的所有广告内容是否存在商标侵权及不正当竞争行为进行实质审查,责任过于严格、客观上难以实现。由此可见,关于电视台对其所发布的电视广告,应该承担怎样的审查义务,各地法院尚有不同理解。

相对来说,各地法院对平面媒体、网络新媒体对其所发布广告应承担实质审查义务,理解比较一致。在北京海淀法院审理的“创维诉慧聪、深台电商标侵权”案中,法院认为慧聪曾为创维发布过广告,其在发布涉案广告的过程中未尽到合理的注意义务、存在过错,应与深台电承担连带责任,又因深台电查无记录,慧聪应直接承担侵权责任。嗣后承办法官专门发文【26】提示,广告发布者首先要核实广告主资质及相关证明文件,如涉及商标使用,还应查验对方商标注册证,并判断其实际使用的商标与注册商标是否有差异,若实际使用的商标改变了注册商标的显著特征,则不能认为是对注册商标的使用。因UC浏览器发布假冒鄂尔多斯服装的互联网广告,鄂尔多斯将浏览器广告经营者聚禾公司、广告代理云网公司告上法院,福建高院二审【27】认为,云网公司未认真审核广告主的真实身份、广告内容及商标注册或授权情况等,聚禾公司在广告主提供资料不齐全的情况下,仍然将涉案广告予以上线发布,云网公司和聚禾公司均未尽到应尽的审核义务,对涉案广告的发布均存在过错,客观上帮助广告主进行宣传和销售,为广告主的商标侵权行为提供了便利条件,致使涉案侵权行为的影响范围扩大,属于帮助侵权行为,应承担连带责任。北京知产法院在网易【28】、搜狐【29】两案中,也都要求广告发布者对广告主的真实身份、广告内容及商标注册或授权情况,进行实质审查。对于集中发布某类商业信息的专业平台,监督管理责任一般要大于网购平台或综合资讯网站,比如上海知产法院审理的全球加盟网发布“呷脯呷哺”加盟信息案【30】,法院认为提供信息存储空间的平台经营者,与综合性信息发布平台相比,专业平台的经营者对平台上信息是否侵权应尽更高的注意义务,若根据专业平台的经营模式,网络用户在该平台发布的信息极有可能侵犯他人知识产权,则平台经营者应对可能侵权的情形进行必要的审查,否则应当与发布侵权信息的用户承担连带责任;该案中,鉴于信息发布者主体身份无法确认,全球加盟网的经营者被判决承担赔偿责任。

从前述案例中可以看到,法院在确定民事责任时,基本不会使用“竞合侵权”“不真正连带责任”这类尚未写入法律条文的学理概念,而转用“帮助行为”“便利条件”“连带责任”来解决媒体应承担的民事责任。实际上,竞合侵权与帮助侵权,在连带赔偿的外部效力上并无二致,差别主要在于内部追偿的范围。广播电视以及平面网络媒体在承担外部责任之后、向广告主追偿的案例,司法实践中也比较罕见,但基于媒体对广告主的管控,在事实上全部追偿并不难实现,这也是竞合侵权、代付责任与帮助侵权、连带责任的主要区别。

二、知产案件常见的赔偿责任承担方式

连带责任,是指负有连带义务的每个债务人,都负有清偿全部债务的义务,履行了清偿义务的人,有权要求其他负有连带义务的人偿付他应当承担的份额。连带责任人对外承担全部义务,对内则根据各自过错程度、损害原因力大小进行责任分配,其中支付超过自己赔偿责任份额的,有权向其他连带责任人追偿。

部分连带责任,是指多数人侵权行为所造成的同一个完整的损害分成两个部分,一部分要承担连带责任,一部分要承担单独责任,连带部分由全体连带责任人承担,单独部分由单独责任人自己承担。侵权责任法、电子商务法中均规定有网络服务者对损害扩大部分的连带责任,即对于造成的损害事实,被侵权人行使通知权之前的损害部分,由侵权的网络用户承担单独责任;对于被侵权人行使通知之后的损害,由网络用户和网络服务提供者共同承担连带责任。

按份责任,具体来说,在损害结果单独确定的前提下,各行为人就其行为所造成的损害承担赔偿责任;损害结果无法确定时,再按照各行为人过失大小和所实施行为对损害结果造成的原因力,按份额各自承担责任;若无法区分原因力,则应当平均承担责任;各行为人只对自己的份额承担责任,不对他人的行为后果负责赔偿。按份责任,对内、对外的责任效力一致,自负其责,没有互相追偿的问题。

不真正连带责任,多数行为人违反法定义务,对同一个受害人实施加害行为,或者不同的行为人基于不同的行为而致使同一个受害人的民事权益受到损害,各行为人产生的同一内容的侵权责任,各负全部赔偿责任,并因行为人之一的责任履行而使全体责任人的责任归于消灭,或者依照特别规定多数责任人均应当承担部分或全部责任的侵权责任形态【31】。在对外效力上,受害人对于各个责任人都可以单独行使请求权,任何责任人都有义务承担全部赔偿责任,这种责任是中间责任,不是最终责任;在承担了中间责任之后,有权向最终责任人追偿。

在侵害知识产权司法案例中,如果能查清各被告所实施的行为及其损害,法院通常责令某一被告承担确定数额的赔偿责任,这是按份责任的体现;代付责任、先付责任等责任形式,在裁判文书上,一般也体现为责令某一被告承担赔偿责任,一般不出现“代付”“先付”“追偿”等字样,这些涉及竞合侵权内部关系的问题,一般都留待被告之间自行解决。因此,在法律文书上,最常见的责任形式,就是连带责任和部分连带责任。

连带还是部分连带,即便在同一个案件中,不同审级的法院,基于事实或法律理解,都可能作出不同的判决。如上文中提到的“OPPO热水器”案,一审认定被诉标识的许可人中超公司和被许可人中美丽臣连带赔偿100万元,但二审法院查明,中超公司还存在通过自己官方网站展示被诉商品、招商加盟行为,该部分侵权行为中美丽臣并未参与,应属于中超公司的单独责任,最终改判中超公司赔偿100万元,中美丽臣就其中的40万元承担连带赔偿责任。

当然,同样存在部分连带被改判全部连带的情形。最高院“蜜胺”案,一审法院酌定华鲁恒升公司赔偿8000万元,考虑宁波设计院公司、宁波远东公司在共同侵权中的作用及后果,对华鲁恒升公司承担赔偿数额中的4000万元承担连带赔偿责任;然而二审中最高院认为,虽然专利法意义上的实施专利的行为可以分别由不同主体以不同形式实施,但是不同主体在具有共同意思联络情况下实施的共同侵权行为造成同一损害结果时,原则上不宜再将制造、使用、销售等具体行为割裂开来考虑各被诉侵权人侵权行为的性质,不宜再区分各侵权人对权利人应当承担责任的比例,改判各被告连带赔偿8000万元。

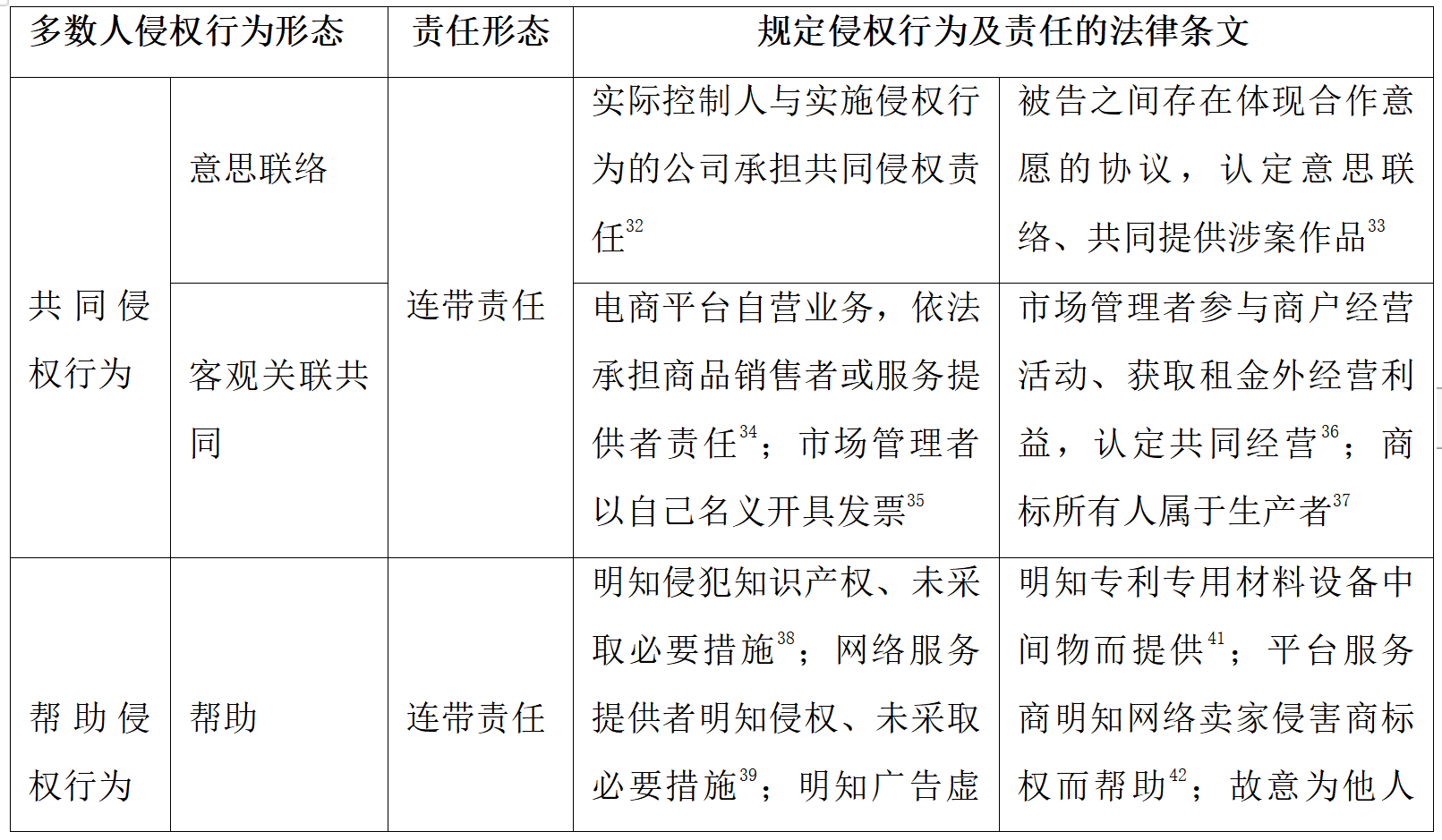

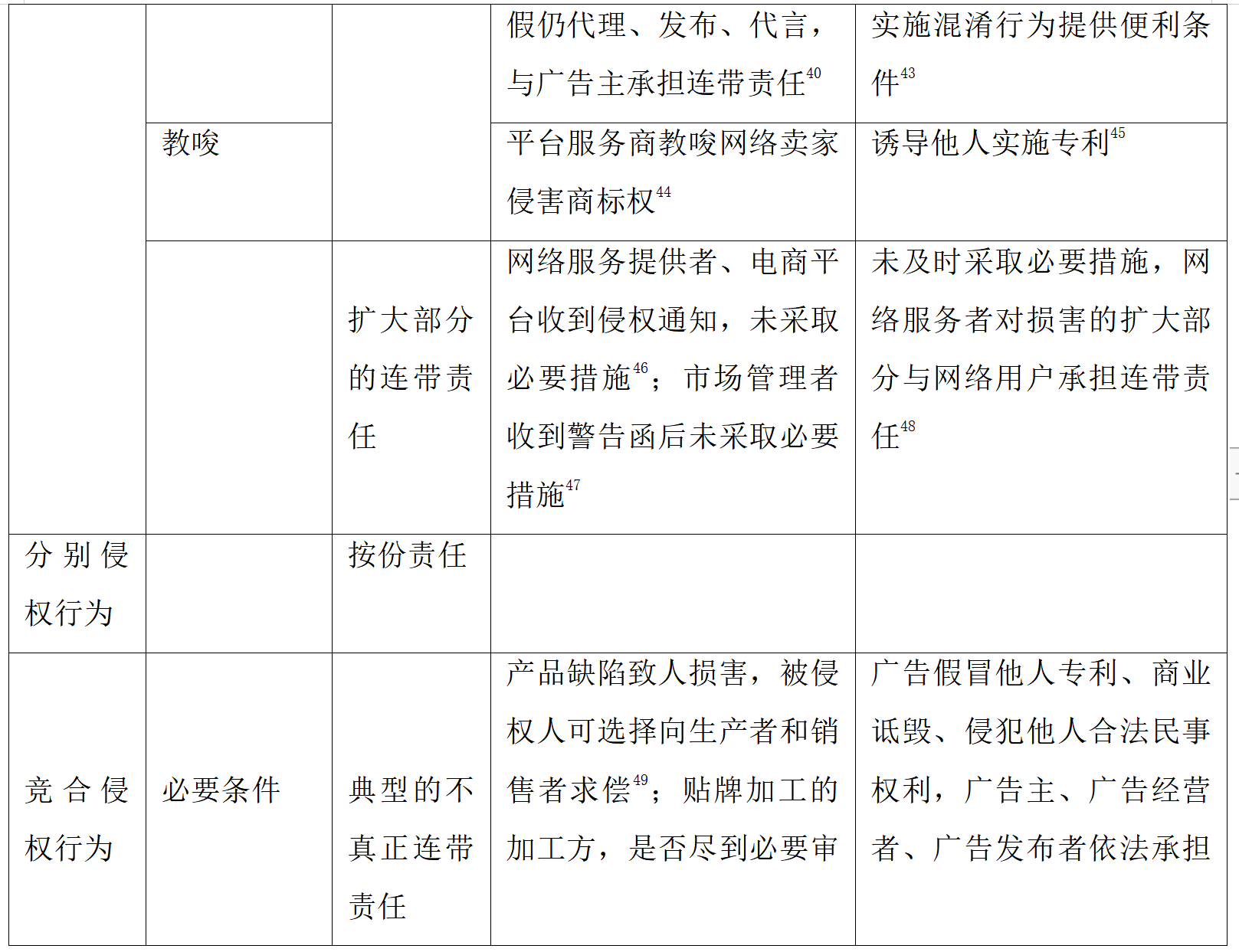

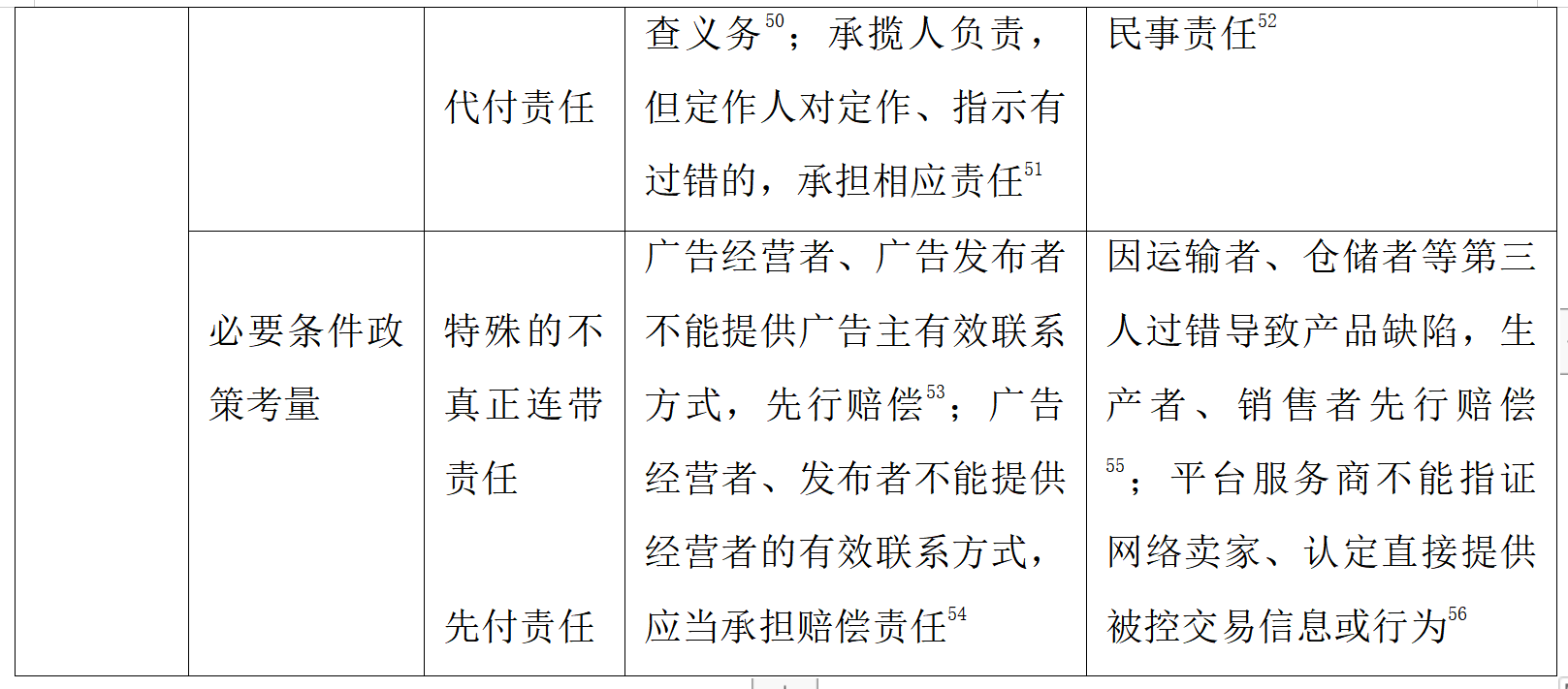

从对应关系上看,共同侵权、帮助侵权、分别侵权、竞合侵权,分别对应完全连带责任、部分连带责任、按份责任、不真正连带责任。笔者将知识产权相关法律、法规、司法解释或审理指南有明确规定的侵权主体及责任形式,按照前述行为形态及责任形态,进行了归类、整理成附表,供读者参考。

三、小结及建议

作为原告,将多数人侵权中所有可锁定的行为人一并作为共同被告,能够最大程度上实现停止侵权、全面索赔的诉讼目的。商标所有人、企业股东或实控人,可能作为被诉产品的共同生产者予以追究责任;特许人、电商平台、市场管理者,以及广播电视报刊及网络新媒体,均可考虑起诉前发函警告,无论因此获得侵权人身份或侵权规模信息,还是以此证明前述帮助行为主体存在明知侵权却不作为情形,都可能给民事诉讼带来一个有利的新局面。

相应地,很多企业尚未充分认识到被牵连到知识产权诉讼中的商业风险。一方面,一些企业经营者出于掌控公司目的,将商标、专利等知识产权登记在自己名下,个人行为与公司行为难以区分,一旦公司涉嫌侵权,个人或因此面临与公司无限连带,法人制度对个人财产的保护,就此消散。因此,严格按照公司法的规定,保持法人的独立性,对股东和实控人来说,更加安全。另一方面,一些平台及传媒企业,对入驻商家或广告客户所经营产品的知识产权权利状态,尚未建立起完善的审核流程和制度,一旦被法院认定未能尽到合理审查义务,就可能面临连带责任。建议平台及传媒企业,自建或聘请专门的知识产权团队,对入驻商家或广告客户的产品进行审核,注册商标、广告语的合规性尤为必要。

附表:知识产权多数人侵权行为形态、责任形态与相应法律法规对照表

注释:

【1】《中华人民共和国民法典(实用版)》,中国法制出版社,2020年6月第1版,664-665页,1171条名为“分别实施充足原因侵权行为的连带责任”,1172条名为“分别实施非充足原因的按份责任”,两条同属分别侵权制度,但在构成要件上有所不同,1171条要求“每个人的侵权行为都足以造成全部损害”。

【2】杨立新:《多数人侵权行为与责任》,法律出版社2017年6月第1版,第10-17页。

【3】详见(2018)粤73民初2812号民事判决书及(2020)粤民终1011号民事判决书。

【4】详见(2020)最高法知民终1559号民事判决书和(2022)最高法知民终541号民事判决书。

【5】详见最高院(2013)民提字第187号民事判决书。

【6】详见福建高院(2014)闽民终字第538号民事判决书。

【7】黄从珍:《商标权人应与产品制造者共同承担侵权赔偿责任》,刊登于《人民司法》2015年第10期。

【8】史蕾:《著作权侵权案件中共同侵权的认定——以环球影画公司诉千尺雪公司等侵害著作权案为例》,万方数据《司法聚焦》。

【9】详见(2015)苏知民终字第179号民事判决书。

【10】魏金汉、张小玲:《使用驰名商标在中国香港注册公司并许可他人在大陆地区使用的责任》,刊登于《人民司法》2011年第12期。

【11】详见(2020)最高法知民终904号民事判决书。

【12】详见(2017)京民终454号民事判决书。

【13】详见(2016)粤民终1960号民事判决书。

【14】详见上海知识产权法院(2018)沪73民终140号民事判决书。

【15】详见天津高院(2021)津民终63号民事判决书。

【16】详见长沙中院(2016)湘01民终1380号民事判决书。

【17】详见最高院(2018)最高法民再43号民事判决书。

【18】详见上海知产法院(2017)沪73民终23号民事判决书、上海高院(2019)沪民再5号民事判决书。

【19】详见北京高院(2012)高民终字第3969号民事判决书。

【20】张呈、周恒:《试论侵害商标权下生产者与销售者的竞合侵权状态与不真正连带责任》,刊登于2017年第3期《电子知识产权》。

【21】徐婷姿、白婷婷:《商标侵权中生产者、销售者的责任承担方式 兼论与产品责任中生产者、销售者之区别》,2021年第4期《电子知识产权》;顾文凯:《商标侵权中生产者和销售者的连带责任问题探析》。

【22】杨立新:《多数人侵权行为与责任》,法律出版社2017年6月第1版,第189页。

【23】详见昆明中院(2021)云01民初5659号民事判决书。

【24】详见海南自由贸易港知识产权法院(2021)琼73民初33号民事判决书。

【25】详见四川高院(2023)川知民终260号民事判决书。

【26】王婧玲:《广告发布者在商标侵权中的责任构成》,刊登于2014年1月,第128期《中关村》杂志。

【27】详见福建高院(2021)闽民终 494 号民事判决书。

【28】详见北京知产法院(2020)京73民终2600号民事判决书。

【29】详见北京知产法院(2020)京73民终3232号民事判决书。

【30】详见上海知产法院(2017)沪73民终334号民事判决书。

【31】杨立新:《多数人侵权行为与责任》,法律出版社2017年6月第1版,第195页。

【32】江苏高院《关于实行最严格知识产权司法保护为高质量发展提供司法保障的指导意见》第31条:“公司实际控制人明知系侵害知识产权的行为,仍通过其实际控制的公司实施该侵权行为,符合共同侵权行为构成要件的,依法判决其与公司承担连带责任。”江苏高院《侵害商标权民事纠纷案件审理指南(修订版)》8.5“个人与公司构成共同侵权的认定”,规定基本一致。

【33】北京高院《关于涉及网络知识产权案件的审理指南》第9条,“各被告之间或者被告与他人之间存在体现合作意愿的协议等证据,或者基于在案证据能够证明各方在内容合作、利益分享等方面紧密相联的,可以认定各方具有共同提供涉案作品、表演、录音录像制品的主观意思联络,但被告能够证明其根据技术或者商业模式的客观需求,仅系提供技术服务除外。”

【34】《电子商务法》第37条第二款,“电子商务平台经营者对其标记为自营的业务依法承担商品销售者或者服务提供者的民事责任。”

【35】《海南省高级人民法院关于审理反不正当竞争纠纷案件的裁判指引(试行)》第5条第二款:“市场管理者存在以自己的名义为销售者的销售行为提供发票服务或者对销售者销售的每件商品进行提成等直接参与销售行为的,可以认定为共同销售者。”

【36】江苏高院《侵害商标权民事纠纷案件审理指南(修订版)》4.4“帮助侵权”:“市场管理者与商户之间不是单一的铺位租赁关系,除承担管理职能外,还直接参与市场内的经营活动,并从中获取租金外的经营利益,且消费者有充分理由相信,除商户外,市场管理者同时也是交易相对方。此种情形,应认定市场管理者与商户系共同经营,对经营行为共同承担侵权责任。”

【37】最高院《关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》:“任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上,表示其为产品制造者的企业或个人,均属于《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国产品质量法》规定的生产者。”

【38】《电子商务法》第45条“电子商务平台经营者知道或者应当知道平台内经营者侵犯知识产权的,应当采取删除、屏蔽、断开链接、终止交易和服务等必要措施;未采取必要措施的,与侵权人承担连带任”;最高院《关于审理涉电子商务平台知识产权民事案件的指导意见》第11条规定“应当知道”的几种情形,“未审核平台内经营者资质、未审核旗舰店权利证明、未采用技术手段过滤‘高仿’等敏感词汇”。

【39】《民法典》1197条:“网络服务提供者知道或者应当知道用户利用其网络服务侵害他人民事权益,未采取必要措施的,与该网络用户承担连带责任。”

【40】《广告法》第56条第三款:“前款规定以外的商品或者服务的虚假广告,造成消费者损害的,其广告经营者、广告发布者、广告代言人,明知或者应知广告虚假仍设计、制作、代理、发布或者作推荐、证明的,应当与广告主承担连带责任。”

【41】最高院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第21条第一款:“明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等,未经专利权人许可,为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为,权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为的,人民法院应予支持。”

【42】北京高院《关于涉及网络知识产权案件的审理指南》第21条第三款,“平台服务商知道网络卖家利用网络服务侵害他人商标权,未采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施,或者仍提供技术、服务支持等帮助行为的,可以认定其构成帮助网络卖家实施侵权行为”;指南第26条列举“知道”的8种情形“被控侵权首页推广、编辑推荐改信息、曾被通知、重复侵权、卖家自认、不合理低价、直接获取经济利益、其他”。

【43】《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》第15条,“故意为他人实施混淆行为提供仓储、运输、邮寄、印制、隐匿、经营场所等便利条件,当事人请求依据民法典第1169条第一款予以认定的,人民法院应予支持。”

【44】北京高院《关于涉及网络知识产权案件的审理指南》第21条第二款,“平台服务商故意以言语、推介技术支持、奖励积分、提供优惠服务等方式诱导、鼓励网络卖家实施侵害商标权行为的,可以认定其构成教唆网络卖家实施侵权行为。”

【45】最高院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第21条第二款:“明知有关产品、方法被授予专利权,未经专利权人许可,为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为,权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆他人实施侵权行为的,人民法院应予支持。”

【46】最高院《关于涉网络知识产权纠纷几个法律适用问题的批复》第二条,“未依法采取必要措施,权利人主张网络服务提供者、电子商务平台经营者对损害的扩大部分与网络用户、平台内经营者承担连带责任的,人民法院可以依法予以支持”;《电子商务法》第42条第二款:“电子商务平台经营者接到通知后,应当及时采取必要措施,并将该通知转送平台内经营者;未及时采取必要措施的,对损害的扩大部分与平台内经营者承担连带责任。”

【47】江苏高院《侵害商标权民事纠纷案件审理指南(修订版)》4.4“帮助侵权”:“如果市场管理者不能证明其在收到商标权人警告函后即对被控侵权行为采取合理、必要措施的,应当认定其在收到警告函后为商户的侵权行为提供帮助,市场管理者应当承担相应责任。商标权人不能证明市场管理者在收到警告函以前即知道商户实施侵权行为的,市场管理者仅就商户全部赔偿数额承担部分连带责任。”

【48】《民法典》1195条第二款:“网络服务提供者接到通知后,应当及时将该通知转送相关网络用户,并根据构成侵权的初步证据和服务类型采取必要措施;未及时采取必要措施的,对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。”

【49】《民法典》1203条,“因产品存在缺陷造成他人损害的,被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿,也可以向产品的销售者请求赔偿。产品缺陷由生产者造成的,销售者赔偿后,有权向生产者追偿。因销售者的过错使产品存在缺陷的,生产者赔偿后,有权向销售者追偿。”

【50】最高院《当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第18条,“妥善处理当前外贸‘贴牌加工’中多发的商标侵权纠纷,对于构成商标侵权的情形,应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务,合理确定侵权责任的承担。”

【51】《民法典》第1193条:“承揽人在完成工作过程中造成第三人损害或者自己损害的,定作人不承担侵权责任。但是,定作人对定作、指示或者选任有过错的,应当承担相应的责任。”

【52】《广告法》第69条:“广告主、广告经营者、广告发布者违反本法规定,有下列侵权行为之一的,依法承担民事责任:(一)在广告中损害未成年人或者残疾人的身心健康的;(二)假冒他人专利的;(三)贬低其他生产经营者的商品、服务的;(四)在广告中未经同意使用他人名义或者形象的;(五)其他侵犯他人合法民事权益的。”

【53】《广告法》第56条第一款:“违反本法规定,发布虚假广告,欺骗、误导消费者,使购买商品或者接受服务的消费者的合法权益受到损害的,由广告主依法承担民事责任。广告经营者、广告发布者不能提供广告主的真实名称、地址和有效联系方式的,消费者可以要求广告经营者、广告发布者先行赔偿。”

【54】《消费者权益保护法》第45条,“消费者因经营者利用虚假广告或者其他虚假宣传方式提供商品或者服务,其合法权益受到损害的,可以向经营者要求赔偿。广告经营者、发布者发布虚假广告的,消费者可以请求行政主管部门予以惩处。广告经营者、发布者不能提供经营者的真实名称、地址和有效联系方式的,应当承担赔偿责任。”

【55】《民法典》1204条:“因运输者、仓储者等第三人的过错使产品存在缺陷,造成他人损害的,产品的生产者、销售者赔偿后,有权向第三人追偿。”

【56】北京高院《关于涉及网络知识产权案件的审理指南》第20条第三款:“平台服务商不能提供证据或者无法举证证明,被控侵权交易信息或者交易行为系由网络卖家提供或者实施的,可以认定其直接提供了被控侵权交易信息或者实施了交易行为。”

京公网安备 11010502049464号

京公网安备 11010502049464号