武汉法院知识产权司法保护状况

(2024)

创新是引领发展的第一动力,保护知识产权就是保护创新。2024年,武汉法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平法治思想,忠诚履行司法审判职责,严格保护知识产权,助推新质生产力发展,为实现高水平科技自立自强,推动经济社会高质量发展提供了优质的司法保障。

一、立足审判职能,发挥知识产权司法保护作用

(一)知识产权案件总体情况

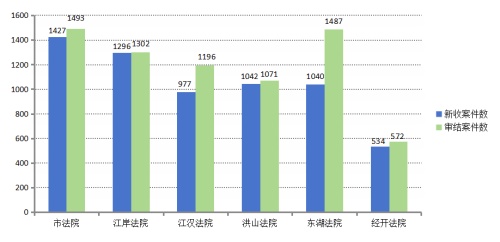

2024年,武汉两级法院共新收各类知识产权案件6316件,同比减少16.01%;审结7121件(含旧存,下同),同比减少12.83%。其中,市法院新收知识产权案件1427件,同比增加8.68%;审结1493件,同比增加3.18%;5家基层法院新收知识产权案件4889件,同比减少21.23%;审结5628件,同比减少16.27%。

图1:2024年度武汉两级法院新收及审结案件数

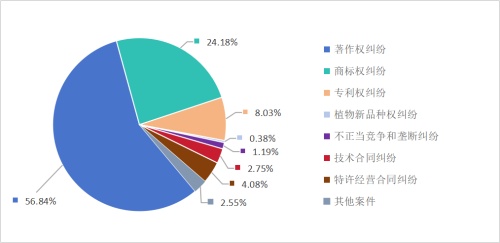

从案件类型上划分,2024年,武汉两级法院共新收民事案件6266件,审结7070件;新收刑事案件43件,审结45件;新收行政案件7件,审结6件。从具体案由分析,新收著作权纠纷案件3590件,审结3956件;新收商标权纠纷案件1527件,审结1776件;新收专利权纠纷案件507件,审结587件;新收植物新品种权纠纷案件24件,审结17件;新收不正当竞争和垄断纠纷案件75件,审结85件;新收技术合同纠纷案件174件,审结208件;新收特许经营合同纠纷案件258件,审结313件;新收其他知识产权纠纷案件161件,审结179件。

图2:2024年度武汉两级法院新收知识产权案件类型分布

图3:2024年度武汉两级法院审结知识产权案件类型分布

从案件适用程序分析,全市法院共新收一审知识产权纠纷案件5842件,同比减少18.37%,审结6608件,同比减少15.90%;新收二审知识产权纠纷案件474件,同比增加30.58%,审结513件,同比增加64.42%。

(二)知识产权案件主要特点

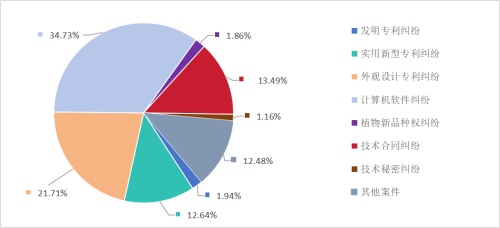

1.专利技术类案件稳步增长。2024年,武汉两级法院共新收涉专利、计算机软件、植物新品种、技术秘密等技术类案件1169件,同比增加2.19%;审结1283件,同比增加16.11%。从新收专利技术类案件具体类型看,涉及发明专利案件25件,实用新型专利案件163件,外观设计专利案件280件,计算机软件案件448件,植物新品种权案件24件,技术合同案件174件,技术秘密案件15件,其他技术类案件40件。专利技术类案件在保持稳定增长的同时,所涉技术领域更趋广泛,技术和法律争议问题也更趋前沿化,覆盖机械、建筑、材料、通信、电学、医药、化工等7大类技术领域,其中涉光电通信领域39件,医药化工领域22件,新材料领域8件、微生物菌种领域2件,对案件的审理提出了更大挑战。

图4:2024年度武汉两级法院专利技术类案件分布

2.批量性小标的额案件相对减少。2024年,武汉两级法院共新收普通知识产权纠纷案件5147件,同比减少19.28%,其中新收著作权民事案件数量同比下降21.9%,商标权民事案件数量同比下降14.2%,且主要集中在涉个体工商户、小微企业知识产权侵权领域,反映出在加大知识产权侵权源头治理,强化关联案件信息披露,统筹把控系列案件侵权赔偿总额等措施后,知识产权领域批量维权诉讼情形得到有效控制,追究生产制造源头侵权的情形明显增多。

3.涉互联网平台诉讼增加。2024年,两级法院新收涉互联网平台企业知识产权侵权案件97件,同比上升47%。除起诉电商平台与入驻商家共同承担知识产权侵权责任的纠纷案件外,涉影视平台、搜索引擎传播热门影视剧引发的著作权侵权纠纷、互联网平台之间的专利侵权纠纷,以及围绕软件下载、数据获取等引发的不正当竞争纠纷显著增加,案件裁判结果的社会关注度和行业影响力持续提升。

(三)知识产权审判工作成果

1.精品典型案例不断涌现。坚定不移实施精品案件战略,持续打造精品典型案件。侵害“米其林”商标权纠纷案、侵害“嘧啶胺”技术秘密纠纷案入选2023年度“中国法院50件典型知识产权案件”,侵害“1917”商标权纠纷案判决书获“第六届全国法院百篇优秀裁判文书”;侵犯“继电保护测试仪软件”商业秘密罪案等7案入选“湖北法院知识产权司法保护十大典型案例”,侵害“半导体激光器芯片”技术秘密纠纷案等6案入选“湖北法院保障创新开放发展十大典型案例”。

2.调研宣传成果持续增多。推动理论调研和审判工作相互促进,激励干警围绕审判前沿热点展开调研。两级法院干警共在《人民司法》《中华商标》《中国版权》等期刊上发表各类调研文章20余篇,其中国家级刊物8篇,“数据权益知识产权司法保护研究”课题获评湖北法院司法研究优秀课题。唱响知识产权司法保护好声音,积极宣传知识产权保护经验做法和典型事例,2024年武汉法院知识产权审判工作被新华网、中国日报、中国知识产权报等媒体报道50余次。

3.审判工作再获殊荣。发扬专业进取、敢为人先的精神,凝心聚力争创一流品牌。2024年,武汉知识产权审判庭再度荣获“全国知识产权保护工作成绩突出集体”,江汉区法院综合审判庭、经济技术开发区法院民事审判庭获评“全省知识产权保护工作成绩突出集体”;1名干警荣获“全国知识产权保护工作成绩突出个人”,4名干警荣获“全省知识产权保护工作成绩突出个人”。

二、严格公正保护,努力提升知识产权司法保护效能

坚持依法严格保护理念,聚焦知识产权保护领域突出问题和薄弱环节,切实加大保护力度,激活创新源泉。

(一)加强科技成果保护,让“真创新”受到“严保护”

充分发挥专利技术类案件审判激励和保障科技创新功能,围绕生物医药、人工智能、汽车制造、“光芯屏端网”等优势产业,加强关键核心技术领域成果保护,服务新质生产力发展。在涉免疫球蛋白制备方法专利权属争议中,准确区分职务发明成果和利用自有专业技能研发成果的界限,维护创新者的合法权益。准确把握产品用途发明专利的保护范围和侵权对象,在侵害胍基乙酸用途发明专利权纠纷中,认定在产品包装上明确标示产品可用于受发明专利保护的特定用途时,产品生产者的行为构成对专利权的侵害。加大品种权保护力度,维护种业安全。在侵害“徐豆18”植物新品种权纠纷案中,对被诉侵权物既可以作为繁殖材料又可以作为收获材料的,由被诉侵权人对被诉侵权物系作为收获材料承担举证责任,减轻权利人举证负担。全面梳理商业秘密案件办理流程和注意事项,引导权利人及时有效提炼秘点内容,合理划分举证责任。加大案件调解力度,在涉航空交流发电机技术秘密案等案件中,积极促成当事人达成和解。

(二)加强商标权保护,促进市场规范运行

加强人工智能领域商标品牌保护,助力新型业态发展。在首例AI大模型商标侵权案件中,认定网站经营者未经合法授权即在软件下载链接中使用权利商标标识,误导软件产品用户的行为构成商标侵权,助推人工智能产业健康发展。规范商标授权使用秩序,在“双美”商标侵权纠纷案中,制止将授权商标和自有商标不当混用,淡化授权商标知名度的行为。加大涉食品、卫生领域商标侵权惩处力度,在涉正畸托槽医疗产品商标侵权案中,对明知所售产品并非正规授权品牌仍予销售的,依法判决侵权人承担惩罚性赔偿责任,守护公众健康。规范服务商标使用秩序,在侵害“彭厨”商标权案件中,对在权利人门店附近开设侵权店铺分流顾客,并提供外卖餐饮服务的,积极支持权利人惩罚性赔偿主张,有效制止恶意侵权行为。

(三)促进作品传播利用,助推文化繁荣发展

聚焦文娱新业态发展,妥善审结涉COSPALY、原神游戏、热播短剧等著作权侵权纠纷,合理界定数字内容创作、虚拟娱乐场景构建、短剧创作等不同场景创作人的权益,推动文化和科技产业融合发展。规范互联网领域音乐作品流转传播秩序,结合侵权行为发生场景和作品使用方式,准确认定网络领域著作权侵权行为,促进音乐作品有序流通。在AI生成图片著作权侵权纠纷中,认定借助AI工具创作但能反映完成人独创性设计特点的图片,属于受著作权法保护作品,他人未经许可使用构成侵权。积极保护原创艺术成果,认定学生对独立完成的美术习作享有完整著作权,仅提供指导意见的教师不属于共同创作人。教师未经学生同意即复制、传播学生习作的,构成著作权侵权,引导诚信创作、尊重原创的学术风尚。

(四)制止不正当竞争行为,维护公平竞争秩序

以促进行业健康有序发展、维护消费者合法权益为导向,及时制止各类依傍他人品牌声誉,损害他人市场竞争优势的行为。在干扰“小红书”平台不正当竞争纠纷案中,认定帮助平台入驻商家发布不实消费体验,诱导用户“种草”“打卡”行为构成不正当竞争,维护真实可信的互联网信息生成机制。加强传统品牌和“老字号”保护,在仿冒“精益”眼镜不正当竞争纠纷案中,明确因历史原因导致“老字号”经营主体发生中断的,不影响其传承者重新登记并申请认定“老字号”,帮助“老字号”焕发新活力。

三、促进科技创新,护航经济社会高质量发展

找准服务保障大局着力点,以知识产权司法保护工作为抓手,赋能创新主体发展。

(一)抓好政策落实,主动服务大局

制定《关于充分发挥司法审判职能 保护创新主体积极性和合法权益的八条措施》,从加大重点领域科技成果保护、促进科技成果转化、保障职务发明人权益等八个方面提出具体举措,全面推动举措落实落地。2024年,两级法院共外出执行证据保全、现场勘验60余次,有效破解专利技术类案件权利人维权取证难问题。准确界定技术合同当事方权利义务,妥善处理涉高端装备制造、智慧城市建设、药品生产技术转让等高新技术领域的知识产权争议,促进知识产权流转、科技成果转化。以典型案例为对象,深入研判产业风险,精准发送司法建议,编发企业知识产权问答手册、企业常见法律风险问答手册200余份。

(二)多方协调联动,提升服务实效

深入开展“知识产权司法护航百企”活动,倾听企业在科技成果创造、运用和保护中面临的问题,全年共调研走访重点高新技术企业150余家。做好知识产权培训宣讲,以汽车行业专利保护、商业秘密保护等为主题,开展专题培训讲座,吸引80多家高新技术企业参加。组织召开司法服务保障数字经济发展恳谈会,成立“数据知识产权联合保护工作站”,探索促进数字经济健康发展新方案。在重点科创园区设立知识产权保护工作站,定期派驻法官开展知识产权合规培训、纠纷调解工作。以汉口北商品交易会等展销活动为突破,开展商标品牌保护宣传,强化商贸流通领域知识产权保护。联合华中农业大学、湖北省农科院等单位,走访洪山菜苔产业基地,发放《地理标志保护工作指引》,共商地理标志品牌保护难点问题。

(三)健全审判机制,服务法治化营商环境

严格落实诉讼服务“十项便民举措”,为企业提供更加优质、高效、便捷的诉讼服务。全面落实“胜诉即退费”机制,降低当事人解纷成本。畅通民营企业诉求反馈渠道,扎实推进“有信必复”,做到事事有回音,件件有着落。严格落实涉企案件经济影响评估制度,在重点环节做好负面影响评估,在充分保护权利人权益的同时将保全措施的负面影响降至最低,避免简单、机械司法。对有重复侵权、逃废债务等情形的,依法及时采取保全措施;对起诉时被诉侵权人无规避执行、侵权与否不易判定的案件,慎重采取行为保全、财产保全措施;一审判决认定侵权行为成立且权利人能够提供担保的,及时采取保全措施。

四、深化改革创新,持续推进审判体系现代化

聚焦制约知识产权审判高质量发展的难点问题,深化知识产权审判理念变革,推动完善知识产权审判改革举措,打造知识产权审判特色品牌。

(一)推进“三合一”审判机制改革

持续深化知识产权案件“三合一”审判机制,坚持以审判为中心,理顺知识产权刑事案件管辖和移送流程,完善知识产权刑事案件证据收集、审查认证标准。统一知识产权刑事犯罪认定标准,在侵害“长城”润滑油商标刑事案件中,同步开展刑事案件审理与民事调解工作,以民事调解促刑事谅解,实现刑事案件、民事赔偿的一体化解决。坚持支持与监督并重原则,发挥知识产权行政审判对行政执法的监督作用。在不服“高压远程供气装置”实用新型专利侵权行政裁决纠纷中,在确认行政裁决依据的证据不足时,责令行政机关重新作出行政裁决,监督行政机关准确把握专利侵权认定标准。

(二)推动知识产权纠纷多元化解

加大知识产权纠纷调解培训指导,联合湖北省知识产权保护中心开展培训工作,80余名调解员同堂参加培训。发布《知识产权纠纷调解操作手册》,为调解解决知识产权纠纷提供明确指引。依法支持行政机关开展知识产权纠纷行政裁决试点和行政调解司法确认工作,推动形成知识产权保护合力。与武汉仲裁委员会共同签署《“诉讼+调解+仲裁”多元解纷合作备忘录》,就建立联席会议、信息共享、宣传引导、案件分流、协作调解、联合培训、工作联系、法律保护工作站等8项机制达成一致,构建诉讼与仲裁共同参与、协作、治理的联动工作体系。打好“示范判决”与“集中调解”组合拳,在侵害“樟树港辣椒”商标权纠纷中,选择典型案件做出示范性判决后,促成另案诉讼与权利人达成和解并当庭履行完毕,实现纠纷彻底解决。

(三)开展知识产权小额诉讼试点

发布《关于审理知识产权小额诉讼案件若干问题的意见》,开展适用小额诉讼程序处理简单知识产权纠纷试点。对案件事实清楚、权利义务关系明确、争议不大,标的额在湖北省上年度就业人员平均工资50%以下的案件适用小额诉讼程序,实行一审终审。2024年,5家基层法院适用小额诉讼程序审结1186件,其中1056件在1个月内审结,占比89%,知识产权小额诉讼试点工作成效明显。同时,在涉图片、音乐等常规案件中推广要素式审判,围绕裁判要点审查,制作格式化文书,提升审判效率。

(四)优化技术事实查明机制

进一步优化专家陪审、专家证人、技术咨询、技术鉴定和技术调查官参与的“五位一体”技术事实查明体系。从审协湖北中心择优选任21名资深审查员作为专家陪审员,全程参与专利技术类案件。2024年,邀请专家陪审员参加专利技术类案件审理291件次,确保案件裁判符合本领域技术人员通常认知。贯彻庭审实质化要求,在侵害“继电保护测试仪”商业秘密案中,由专家陪审员辅助法官就商业秘密的“非公知性”“同一性”等技术问题开展深入调查,在准确查明事实基础上做出裁判,规范技术类案件委托鉴定流程,做好鉴定检材的固定和质证,加强委托鉴定跟踪管理和鉴定结论的实质性审查。

(五)加强审判人才队伍建设

围绕“案件审理专门化、管辖集中化、程序集约化、人员专业化”目标,优化审判资源配置,加强专业化审判能力建设。结合知识产权审判特点和需要,构建审判人才梯度培养机制。发挥资深法官“传、帮、带”作用,促进青年后备人才快速成长。建立“内外互动、上下互派”的人员交流机制,选派审判业务骨干到最高人民法院知识产权法庭交流学习,拓宽成长渠道。深化与武汉大学、华中科技大学、中南财经政法大学等在汉高等院校和专利审查协作湖北中心的交流合作,寻求外部智力支持。积极参加和筹办各类学术交流活动,与荆门市中级人民法院、武汉大学法学院共同承办“完善商业秘密保护制度 促进新质生产力发展”研讨会。鼓励干警围绕知识产权前沿热点开展研究,积极参与“知识产权南湖论坛”“数据权益知识产权司法保护研讨会”“互联网平台责任与边界”等学术会议,开阔视野见识。

结束语

2025年是“十四五”规划收官之年,也是进一步全面深化改革的重要一年。面对以人工智能为代表的新一轮技术革命,武汉法院将坚决贯彻落实省委、市委和上级法院工作要求,继续秉持“立足武汉,覆盖全省、影响全国、争创一流”的方针,发挥专业审判能力优势,以专业化审判赋能创新驱动,以机制创新激发创造活力,持之以恒的打造知识产权审判特色品牌,为武汉加快打造具有全国影响力的科技创新高地、培育发展新质生产力提供更有力的司法保障。

扫二维码下载白皮书PDF

京公网安备 11010502049464号

京公网安备 11010502049464号