作者:

卢海君 对外经济贸易大学法学院教授,博士生导师

王芷若 郑州大学法学院研究助理

一、问题的提出

数字技术的诞生不仅催生了数字经济和平台经济,重塑了版权产业,而且技术的发展改变本可能处于平衡状态的利益格局,亟需修订既有法律规范以应对新问题和新情况。数字技术为作品版权价值的实现赋予了新的生命,同时也给版权保护带来严峻挑战。在我国,互联网产业在初期得益于避风港规则奠定了相对坚实的基础,但早期互联网产业的发展建立在一定程度牺牲版权利益的基础之上。自2006年始,在监管机关的支持下,我国逐渐建立了互联网正版生态。然而,直到现阶段,互联网正版产业发展仍步履维艰。其个中原因,诚然有商业模式待开发和更新等因素,但互联网版权侵权行为难以有效遏制是其根本原因。对于互联网版权保护,是否要求内容分发平台在新技术、新形势下承担更多的版权保护责任,存在分歧。其中,避风港规则的内涵与外延是否及应否发生变化、平台版权注意义务是否应该适时提高、如何判定平台主观状态、如何计算平台侵权的赔偿数额及是否适用惩罚性损害赔偿责任等问题存在较大争议。鉴于此,有必要结合最新行业发展实践及司法状况,对平台的注意义务及赔偿责任等核心问题进行深入研究,厘清相关标准,消弭不必要争议,并提出可行意见和建议,以期对相关司法实践和行业发展作出清晰指引。

二、平台版权注意义务的演变:从“通知-删除”到“通知-必要措施”

随着传播技术的发展和迭代,作品传播质效大幅提升,作品版权保护与内容分发传播之间的矛盾日益突出。为应对新技术对包含版权在内的民事权利及权益保护的冲击,有关平台注意义务界定的措辞亦在不断演进。在平台注意义务中,避风港规则为其内核。我国的避风港规则借鉴于美国1998年的《数字千禧年版权法案》(DMCA),肇始于2006年的《信息网络传播权条例》,在2010年的《侵权责任法》和2019年的《电子商务法》中得到融合与发展,最终在2021年施行的《民法典》中得以总结和升华。

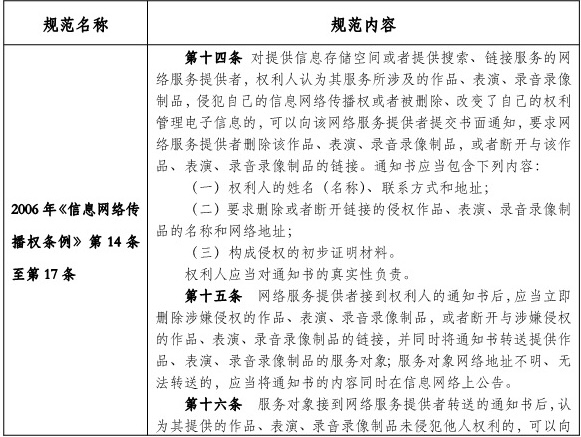

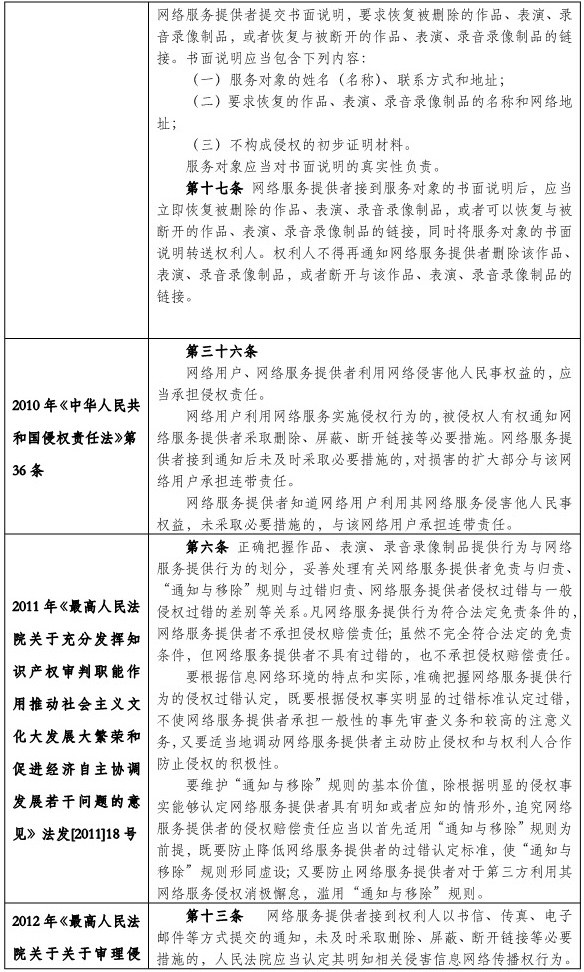

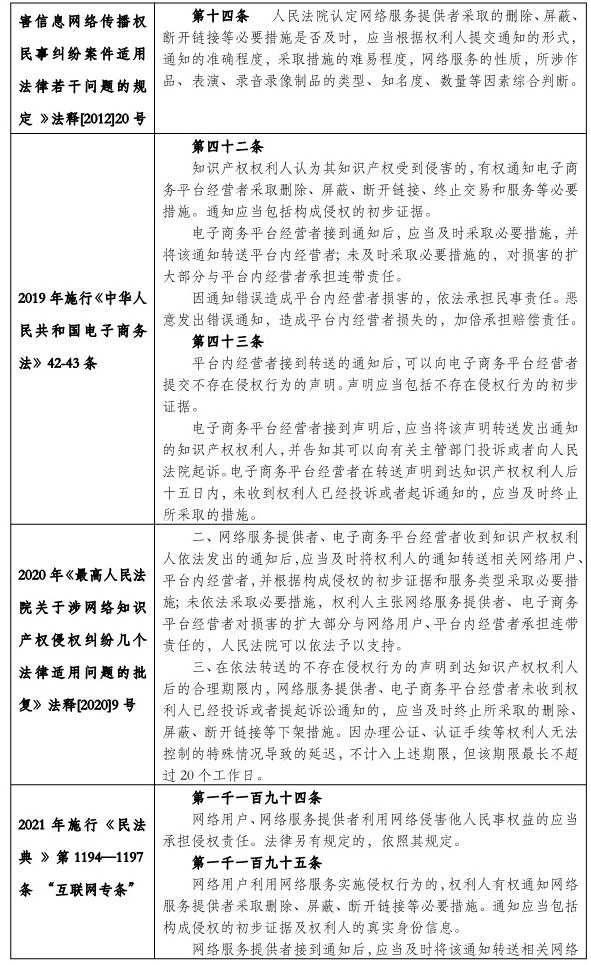

我国有关平台注意义务及避风港规则的演变具体如下:

从上述法律规范的演进可以明显看出,我国法律规范中有关平台注意义务、避风港规则的表述及内涵同样随着科技的进步和社会的变化而不断演进。郁于当时的技术条件,在2006年《信息网络传播权条例》引进避风港规则时,就版权治理层面内容分发平台确实存在技术与能力的瓶颈。然而,数字技术发展日新月异,作品传播的形态不断迭代,作品传播的质效大幅提升,与此同时,平台版权治理能力亦随着技术进步的加持而有质的提升,这亦加剧了作品版权方与内容分发方的利益失衡。在新形势下,若平台的版权注意义务仍停留在接到权利人的通知之后仅采取事后的“删除”或“断链”措施,显然难以周全保护版权人的合法权益,易使避风港规则沦为内容分发方逃避责任的“挡箭牌”。虽然《民法典》赋予了避风港规则新的内涵,但其仍为平台版权注意义务的内核,且其适用并非没有前提条件。在特定案件中,若原告大量发函,积极维权,而且被告平台深度参与内容分发,则其构成明知、应知,此时避风港规则不再适用。且正如有学者形象所言:“避风港中的‘风’已经不再是当年的‘风’,相应的‘港’一定也不能再是当年那个‘港’。”“避风港和红旗原则必须是同时进入我们的视野和考量范围之中,它们是一个硬币的两面,是不可分割的整体;如果只想‘避风’却不见‘红旗’,恐怕会严重背离规则的制定目的。”【1】

不少典型司法裁判已经通过综合考量权利人概括通知情况、作品本身的知名度、热播情形、整体侵权状态及平台传播技术效果认定平台应知侵权行为的存在。【2】有观点认为,预警函、概括通知等并非具体通知,并非合格通知,不能因为有概括通知、预警函的存在就认定平台“应知”。诚然,预警函、概括通知并不指明具体的链接地址。但若认为即便综合考量上述作品知名度、热播情形、整体侵权状态及平台传播技术效果等因素,亦不能认定平台主观上处于“应知”,那么“应知”的适用空间则将不存在,这种观点实质上是对“红旗”标准的否定。实际上,不仅权利受公权力保护的情况、权利人维权的情况对平台是否“应知”的判定有影响,作品的知名度、热播性及平台的传播技术效果亦应成为判断平台是否“应知”的考量因素。平台经济,流量为王,常人尚且知晓知名度高且处于热播期内的节目能够吸引更多眼球、带来更多流量,更何况是专业人士,且每个时期上线的热播节目屈指可数,平台又怎可能不知某一时期大概率存在针对哪些热播节目的版权侵权。另外,平台通常会开发视频分类、关键词联想、热搜标热等功能,使得内容传播具有聚集性、分类性等特点,此特点的存在也更有利于平台去发现并治理侵权内容。得益于技术的发展和进步,过去依赖人为推荐的往往代之以机器自动推荐,从传播的效果来看,相对于人为推荐,机器自动推荐可能更为精准,更大程度上提升了侵权内容的传播效果。若在监管机关发出预警函、权利人积极维权、所涉作品属于知名作品且处于热播期、整体侵权情节严重且平台通过各种技术手段、人工推荐等使得侵权内容的传播效果大为提升的情形之下,仍判定平台对侵权事实不知,实难为合理。

当然,需要说明的是,尽管在认定平台是否“应知”时需要综合考虑上述因素,但并非必然要求上述各种要素面面俱到。认定平台是否“应知”时应“综合”考量各种影响因素,尤其在权利人积极维权、侵权数量多及侵权情节严重、平台利用传播技术对传播效果加以干预,平台甚至能够识别作品,且进行了分类、整理和推荐案件中,平台的“应知”状态已然非常明显。

可见,在版权治理中,内容分发平台若仅在等待权利人通知的情形下进行事后“删除”或“断链”,版权保护则将陷入“通知-删除-再通知-再删除”的恶性循环【3】,无法解决版权侵权的根本问题。何况,若侵权事实已然像“红旗”一样飘飘时,内容分发平台仍采取“鸵鸟政策”,将导致重大的利益失衡。

此外,有观点认为,根据“最小防范成本”原则,应由知识产权权利人而非平台负担注意义务,若权利人并未及时进行监测并发出有效通知,则应当由权利人自行承担利益损失。通常而言,注意义务的主体是义务人而非权利人,其是否成立的判断标准是危险是否能够预见且可避免【4】。将注意义务配置给权利人本身违背侵权法基本原理。举例而言,对于普通民事权利的保护,是义务人而非权利人应负担注意义务。当侵害人欲对权利人的普通民事权利进行侵害时,若此时权利人未进行自我保护来避免其民事权利受到侵害,亦并不能否定侵害人的侵权责任。版权作为民事权利的一种,其侵权的构成要件及注意义务标准亦在民事侵权的一般框架之内。因此,版权侵权的注意义务的成立应着重考察版权侵权的危险是否可预见且可避免,主体应是义务人而非权利人。若将注意义务完全配置给权利人,不仅违背侵权法的基本原理,且按此推理,若权利人并未对平台发出有效通知,则即便平台存在海量明显的版权侵权行为,平台亦无责任。欲对平台发出有效通知,前提是及时进行侵权监测。事实上,除了极少数权利人,大多数权利人并无技术、亦无能力对平台尤其是短视频平台的版权侵权行为进行有效监测,并在此基础上发出有效通知。即便是有少数权利人有技术、有能力对平台的版权侵权行为进行监测并发出有效通知,若仅要求平台针对具体通知进行事后删除或断链处理,则只要用户不断上传侵权内容,侵权内容永远无法根本杜绝。

热播节目作为核心的版权资产,也是重大竞争利益之所在,针对上述内容,国家版权局会定期发布“重点作品版权保护预警名单”,权利人亦会通过发出预通知、概括通知、具体通知等方式积极维权,对此类内容,内容分发平台是可预见的,且可通过一定措施予以避免,此时,平台版权注意义务成立,其不应采取“鸵鸟政策”,亦不应仅采取事后的“删除”或“断链”措施,而应在“事前”“事中”和“事后”全方位、全链条采取版权治理举措【5】,在技术条件允许的前提之下,对热播节目采取过滤、拦截等必要措施亦预防侵权的发生及扩大,否则将因违法注意义务而承担版权侵权责任。

三、采取过滤、拦截等必要措施具有必要性和可行性

过滤、拦截并非普遍审查,而是对热播节目应当采取的必要措施。在当下的技术条件和形势之下,若内容分发平台仅在接到侵权通知的情形下采取“删除”“断链”等措施,这等同于将版权保护的义务和责任全部配置给版权人,为避免重大的利益失衡,内容分发平台应针对热播节目采取过滤、拦截等必要措施。

(一)采取过滤、拦截等措施符合《民法典》等法律法规规定

首先,从《民法典》第1195条的规定来看,网络服务提供者对于网络用户利用其平台实施的侵权行为并非只负有删除义务,而是负有采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施的义务。因此,在适用《民法典》第1197条时,“网络服务提供者……未采取必要措施的”,该“必要措施”也应当参照前述第1195条的解释——必要措施包括但不限于删除、屏蔽、断开链接。至于必要措施的界定,根据《信网权司法解释》第8条第3款的规定,只有当网络服务提供者能够证明已对热播内容采取“事前”防控措施,且达到侵权内容“难以发现”的程度,才能认定其做到了法律规定的“必要措施”。平台对热播节目采取的必要措施应与一般作品和措施有所区别:对于热播节目,因其侵权传播快速,保护时效性要求网络服务提供者应对热播节目承担更高的注意义务,即须在网络服务提供者的日常经营管理中采取“事前”防控措施,才可将侵权行为控制到“难以发现”的程度。

其次,采取过滤、拦截等必要措施,也是在履行《民法典》第179条(民事责任的承担方式)及第1167条关于停止侵权及排除危险请求权的规定。具体至网络服务提供者的责任,2007年的《侵权责任法》及《电子商务法》《民法典》等立法规定以及《信网权司法解释》,均采取了开放式的立法。除了采取及时删除侵权内容这种必要措施之外,还应当采取过滤、拦截、屏蔽、断开链接等其他必要措施来防控侵权行为发生。但有学者持相反观点,认为过滤、拦截等不宜作为侵权人承担停止侵害民事责任的承担方式。事实上,“通知-删除”模式已不足以阻止侵权行为的继续和侵害后果的扩大,已经无法有效实现制止侵权的效果【6】,在采取过滤、拦截措施尚未给网络服务提供者造成“不成比例”的损害的前提下,要求平台采取过滤、拦截等措施以达到停止侵权的效果较为合理。民事责任的内容非常丰富,不仅有停止侵害,还有排除妨碍、消除危险等,且平台对信息网络传播权的侵害有其自身特点,若不采取过滤、拦截等必要措施难以达到停止侵害、排除妨碍及消除危险的效果。所过滤、拦截等措施有可能误伤,但如下文所述,因为可能的误伤就对侵权听之任之,并不合理。

(二)多地法院判决或裁定支持采取过滤、拦截措施

广州、深圳、珠海、重庆、陕西、江西、江苏、长沙、天津等多地法院【7】在实体判决或行为保全裁定中均明确要求互联网平台应当采取有效或合理措施过滤和拦截用户上传和传播侵权视频。多地法院已认定内容分发平台运营者有义务采取过滤、拦截的必要措施来防控侵权行为发生。例如,深圳市中级人民法院作出的判决认定:著作权法和民法典中规定的“通知-删除”规则是对网络服务提供者面对海量网络信息进行事先审查义务的免责性规定,其主观应为网络服务提供者不知道且不应知道存在侵权行为,其法律效果在于网络服务商采取了必要措施来防止权利人侵权损失的继续扩大。若网络服务提供者在已经知晓平台上存在侵权视频的前提下,仍然要求权利人一次次查找侵权内容并及时通知,显然不当加重了权利人的维权负担。况且,网络服务提供者在收到侵权通知后仅履行删除义务并不能有效遏制侵权行为,若存在侵权视频的浏览量持续上涨等重复侵权行为,权利人的侵权损失将继续扩大。基于此,网络服务提供者有必要在履行基本删除义务外,采取其他“必要措施”,从而有效过滤和拦截用户上传和传播涉案侵权视频,更好履行平台责任,维护权利人的合法权益。

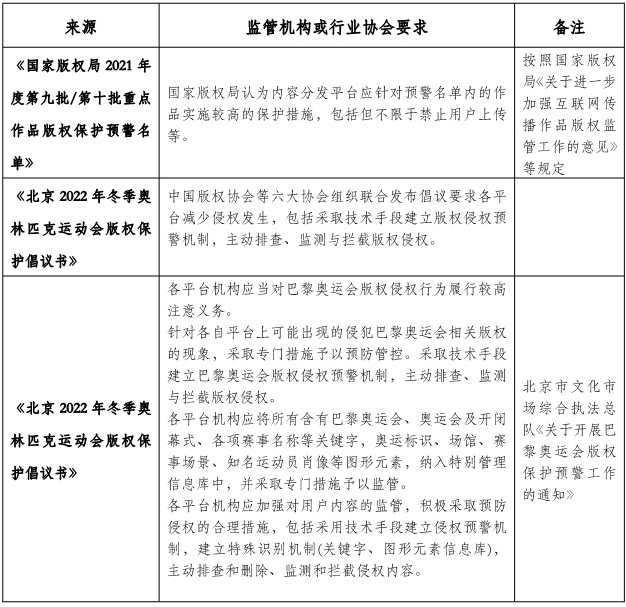

(三)对热播节目采取事前防控措施符合行业监管要求和行业规定

针对热播节目,无论是国家版权局等监管机构还是行业协会,均要求网络服务提供者采取事前防控措施。由下表可见,对热播节目采取事前防控措施,禁止用户上传侵权内容,主动排查和拦截版权侵权内容,是行业监管要求和行业规定。

(四)采取过滤、拦截等必要措施具有可行性

我国互联网企业的发展,尤其是在算法推荐加持下的短视频平台引领了新一轮内容分发的革命,形象而言,过去是“人找内容”,现在是“内容找人”。互联网企业的发展作为我国国民经济的重要支柱之一,在内容治理方面已经取得了骄人成绩。然而,在版权治理侧,效果却不尽如人意。其个中原因,诚然,版权治理同内容治理存在差异以及技术实现存在难度,但平台也应随着科技的进步及产业的发展相应提升版权治理能力,至少目前针对热播节目采取过滤、拦截等必要措施具有可行性。就技术实现层来看,目前不少平台已经开发出了各种过滤、拦截的能力,且已经付诸实际应用,成本相对低廉,极大提升了视频内容版权治理的效果【8】。具体而言,通过借助指纹技术、区块链技术、人工智能技术打造违规模型,包括“灵识系统”【9】“AI智能识别技术”【10】“VLUA系统”【11】“可信版权保护功能”及数字版权服务平台“鹊凿”【12】等极大提升了视频内容识别的技术能力。人工智能技术对版权治理能力提升的贡献尤其亮眼。目前,人工智能不仅可以识别和理解视频内容,且可以给予视频和用户打上“标签”,从而实现视频的快速审核和推荐,也能对侵权视频进行迅速识别、定位及对违规行为进行有效处罚。此外,部分网络服务提供者还申请了用以破解版权保护难题的专利。【13】

除依赖新技术之外,诸多平台不但拥有庞大的人工审核团队,还建立了较为完善的投诉举报机制、会员知识产权管理机制、违规审核管理机制及账号管理机制等各种较为完善的机制,使其不仅能够及时有效发现违规内容和侵权内容,还能够采取及时措施避免侵权效果进一步扩大。部分网络服务提供者在法院下发禁令裁定后主动采取了过滤、拦截措施,呈现良好的治理效果。这些均表明,对用户上传视频进行事先审核并采取拦截措施是行业内通行的技术。即便部分平台缺乏相应技术,大量的第三方检测机构已经具备过滤、拦截技术能力且成本低廉,如阿里云的视频检测服务、“鹊凿”数字版权服务平台的版权检测服务及网易旗下“网易易盾”【14】视频检测产品。

(五)采取过滤、拦截等必要措施不会侵犯社会公共利益

有观点认为,通过技术手段对内容进行过滤、拦截可能伤及无辜,使得合理使用制度的立法目的落空,将严重损害社会公共利益。诚然,部分平台用户对版权内容的单一利用行为可能构成合理使用。但合理使用制度及其所承载的公共利益存在的基础和前提是存在大量作品可供利用,若作品生产的激励枯竭,则“皮之不存,毛将焉附”。若打着保护合理使用及公共利益的旗号,在条件允许的情形之下亦不进行侵权内容的过滤、拦截,从总体和长远来看,正版作品市场的实质性替代将必将使作品生产的激励枯竭。而在此时,合适使用制度及公共利益都将成为空中楼阁。为避免此种后果的出现,应积极寻求误伤的可行解决方案【15】,而非断然否定版权保护。例如,平台可探索建构用户的申诉机制,若用户确实觉得被平台过滤、拦截的内容属于合理使用的结果,则可通过申诉渠道进行申诉。即便如此,可能仍存在此种顾虑:广大用户并不知道何为合理使用。事实上,平台都有用户规范,且平台可通过合适途径提醒用户相关注意事项,且尽管合理使用、看似是一个版权法专业术语,但何种程度的使用将超过“合理”限度,即便是普通人心目中大概都有一个基本判断,更遑论以剪辑为生的专业人士和以侵权为业的社会人士。

四、须根据情况提高注意义务标准、提高判赔数额、加大惩处力度

(一)须适当提高注意义务标准

在判断平台是否履行了适当的注意义务时,需要综合考虑多种因素,并结合不同案件的不同案情判断《民法典》1197条是否能够适用。具体而言:一是作品知名度的高低会影响注意义务的高低。通常而言,知名度越高,平台应施以的注意义务亦应越高。二是原告是否积极维权。侵权通知义务的履行不同影响着平台是否应该施以更高的注意义务。若权利人在在作品开播前已多次发送预警函,在开播后也在持续发送大量的侵权告知函,则平台应施以更高的注意义务。三是侵权量级不同亦会影响平台是否知道或应知的判定。具体而言,若侵权事实零星存在,则平台可能的确不知或不应知侵权行为的存在。但若权利人通知和取证达数万条,数十个合集,话题播放量达数十亿次,如此海量侵权的存在,法院可根据平台传播效果,认定其知道或应当知道侵权。四是侵权情节不同亦会影响平台是否履行适当版权注意义务的判定。若平台内侵权视频直接使用正片画面,且大量侵权视频标题具有明显的侵权指向性,则侵权情节严重,可判定平台未履行适当版权注意义务。五是算法推荐技术的应用对注意义务产生的影响。算法推荐要求平台具备强大识别能力,即对于推荐的内容是否匹配所推送的用户,平台首先需要对内容进行识别,从而判断出推荐的内容具体是什么。若存证据足以证明平台能够识别作品,并对作品进行了分类、整理和推荐,则应履行更高的注意义务。

综上,尽管对作品的利用有可能构成合理使用行为,合理使用作为例外,案件中构成的数量极少,若在涉案作品知名度高且权利人持续频繁的投诉下,可认定网络服务提供者对平台内大量侵权的存在是明知的。

(二)须合适计算损害赔偿数额

在诉讼案件中,尤其是在采取切条、搬运、专区、合集、推荐及热搜等方式进行侵权时,权利人在损害赔偿数额的举证方面均存在极大难度。例如,在以被告的违法所得作为损害赔偿计算的基准时,一般以涉案作品的侵权内容进行计算,不涉及其他作品流量和收入。涉案作品所带来的违法所得通常以用户的观看时长作为依据进行计算。若违法所得计算的逻辑在于将用户观看时长给被告带来的营销收入,只要法院计算的基数为侵权视频的观看时长,那么该违法所得必定是与侵权视频相关,而非有其他收入。然而,侵权视频的用户观看时长数据往往偏在内容分发方,因侵权视频播放带来的营销收入的具体数据亦由内容分发方掌握,此时,法院可要求平台提供此数据,若平台无正当利用拒不提供,则构成证据妨碍,法院可将侵权视频时长作为用户观看时长来计算被告的违法所得。

有关被告违法所得的计算,有典型案例探索出了可行的计算公式为:

日活跃用户年度平均线上营销收入÷日活跃用户年度使用时长×侵权视频总播放时长×被告平台毛利润率×作品贡献率=被告平台侵权违法所得【16】

该计算公式具有合理性、可行性,具体如下:

其一,内容分发平台获取流量的基础是其所分发的内容。因此,平台所分发的内容同平台的“线上营销收入”具有直接关系。合理且可行的计算违法所得的方式是首先计算出单位(例如,每分钟)视频所能够带来的“线上营销收入”(须考虑被告平台的毛利润率和作品贡献率),可简称为“单位视频营销收入”。用“单位视频营销收入”乘以“侵权视频总播放时长”便可得出侵权视频给被告平台所带来的违法所得;

其二,内容分发平台的主营业务便是内容提供和传播。被告基于侵权行为的违法所得计算应该基于侵权视频的观看时长。尽管目前诸多内容分发平台身兼数职,不仅涉及内容分发,还涉及电子商务等其他业务,用户在线确实不一定在观看视频。上述公式在计算被告的违法所得时,并非以用户在线时长作为被告违法所得的计算依据,只不过,将用户在线时长作为分母,而将日活跃用户年度平均线上营销收入作为分子,计算出“单位视频营销收入”。实际上,尽管在线用户不一定在观看视频,但平台应该很容易计算出用户观看视频的时长,而用户观看视频的时长短于用户的在线时长,由于分母变大,若认为上述计算公式并未精确计算被告的违法所得,实际上其不精确之处在于其少算而非多算“单位视频营销收入”。

其三,内容分发平台上存在多种类型的视频,但从引流效果来看,热播节目绝对首当其冲,贡献率比普通视频高。诚然,若能够精确计算出被告侵权行为所带来的违法所得,固然可喜。上述公式看似对所有类型视频采取了平均主义,但若不如此,基本上不可能计算出每个视频的价值和贡献。另外,由于热播节目的贡献度高、引流效果好,按照“单位视频营销收入”来计算热播节目侵权的违法所得实际上拉低了热播节目本身的版权价值。

(三)须针对性提高损害赔偿数额和加大侵权惩处力度

最高人民法院指出,人民法院服务保障创新驱动发展战略,最直接、最具体的就是加强知识产权司法保护【17】。要做实严格保护,加大对恶意侵权的惩治力度。敢用、善用惩罚性赔偿,不仅让受害者权益得以挽回,更要让侵权者付出更重代价,以严格公正司法树立鲜明导向。高额判赔是树立司法尊重和保护知识产权正面形象,符合知识产权裁判趋势,更是对最高法院司法裁判导向和国家保护知识产权大政方针的贯彻落实。近些年来,网络时代的“流量经济”所带来的巨大利益导致部分内容分发平台侵权泛滥。影视作品尤其是高热度、高口碑作品,往往制作、采购、宣传成本高昂,部分内容分发平台毫无成本的大规模侵权使得正版影视行业的健康发展受到了极大的不良影响。基于此,就内容分发平台侵权愈演愈烈的情况下,理应对其侵权行为施以高额判赔。

1. 高额判赔符合法律的相关规定

《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第一条规定:“原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重,请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的,人民法院应当依法审查处理。”对于侵害知识产权的故意的认定,人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系因素。【18】对于侵权情节,人民法院应综合考虑侵权手段、次数,侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果,侵权人在诉讼中的行为等因素。【19】大量侵权短视频与正版同步更新,设置侵权视频合集和话题,对正版作品产生实质性替代,严重分流了正版平台的会员用户。然而,部分内容分发平台非但未及时采取有效措施对侵权进行治理,还通过算法推荐优先推送合集、话题和热榜,发布计划活动进行现金激励和流量扶持,诱导、培养专业影视剪辑用户发布大量侵权视频,并依此获利,侵权情形恶劣。内容分发平台实施的上述侵权行为完全符合惩罚性赔偿的适用条件,此时应对内容分发平台适用惩罚性赔偿;即便未适用惩罚性赔偿,也应综合考量相关因素来判定较高的赔偿数额。

2. 内容分发平台主观侵权恶意的评判因素

一是内容分发平台经权利人反复通知、警告,仍继续实施侵权行为。若权利人在正版权利作品上线前,向内容分发平台多次发送预警函,告知其权利归属和上线时间,并在作品开播后持续发送大量侵权通知。单部作品涉及投诉侵权链接数量巨大,对于海量侵权,权利人要求其采取删除、屏蔽、过滤和拦截等有效措施防控侵权。此时,内容分发平台对平台海量侵权已然构成应知明知。二是内容分发平台侵权知识产权客体类型为热播节目。付出了巨额的制作、采购、营销成本的影视作品,具有极高商业价值、高版权投入等特性。无论是从制作成本、艺术性、还是美誉度、商业价值,对于这样处于“首播期”又具有极高观赏价值的PGC内容,应得到法律应有的保护。若平台侵权客体为热播节目,则可判定平台对侵权构成应知明知。三是内容分发平台针对侵权视频实施了多种编辑、整理、推荐行为。若平台对侵权视频设置剧集榜、热榜、话题、自行聚合合集、推荐合集、顶部标签、视频底部标签、大家还在搜等使得更多的用户获取侵权内容,并主动将侵权内容分发至其他平台,此时可判定内容分发平台侵权恶意明显。

3. 内容分发平台侵权情节严重的评判因素

一是内容分发平台在权利人提起诉讼后,仍持续大量提供侵权内容。针对内容分发平台侵权行为权利人提起诉讼,若其仍无动于衷,对侵权内容未采取任何有效措施,仍持续大规模实施侵权行为,则可判定平台侵权情节严重。二是内容分发平台在多次因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后,再次实施相同或者类似侵权行为。在同类型案件中,法院已对内容分发平台同类型侵权行为作出行为保全裁定,要求内容分发平台停止实施侵权行为,若仍置若罔闻,则可判定平台侵权情节严重。三是内容分发平台侵权时间长、传播范围广,侵权规模巨大。部分内容分发平台在权利人作品上线开始即同步实施大规模的侵权行为,持续时间较长,甚至覆盖作品的整个首播期和热播期;此外,若平台月活人数数量巨大,传播范围覆盖广,加之通过合集、话题、顶部标签等各种手段将侵权内容推荐给用户,导致侵权规模巨大、合集数量极多、直播侵权数量大、单条侵权视频时长长、播放量极高,以至于完整覆盖正片剧集内容,对正版权利作品产生实质性替代。此时可判定平台侵权情节严重。四是侵权规模巨大,存在大量以剪辑影视侵权视频为业的侵权用户。若平台内存在大量以侵权为业的用户,且平台对此类用户进行教唆或提供帮助,又或者平台未对大量重复侵权用户采取任何措施,导致重复侵权高发、侵权后果严重。此时宜应判定平台侵权情节严重。五是侵权后果严重,内容分发平台因侵权获利巨大,权利人也因此遭受巨大损失。若内容分发平台将侵权视频进行长期、全国性、大规模传播,则将出现严重侵权后果,使得本应由权利人独占享有的权利和预期应获收益落空,而遭受巨大的损失,此宜应作为评判因素之一。六是侵权人在侵权诉讼中的行为表现。即便内容分发平台的侵权视频海量,由于播放数据由内容分发平台掌握,权利人亦无法取证全部侵权视频播放量及侵权获利情况,此时应由内容分发平台披露真实完整的侵权视频数量、播放量及其侵权获利情况,若无正当理由拒不提交,根据民事诉讼法及司法解释的相关规定,已然构成举证妨碍。侵权人在诉讼中的此种表现可辅助认定侵权情节严重。

4. 须通过提高判赔额度提高违法成本

长期以来,我国版权司法案件存在举证难、周期长、判赔低等不合理现象。低判赔案件的大量存在无法有效遏制侵权,侵权内容不减反增,且愈演愈烈:例如,平台用户大量上传和传播最新更新剧集内容,“追播”行为极其严重【20】,大量重复侵权账号持续发布侵权视频,平台存在大量超长视频和合集,且这些侵权内容在平台持续扩大侵权传播范围,导致权利人损失不断扩大。

5. 高判赔符合知识产权领域判赔趋势

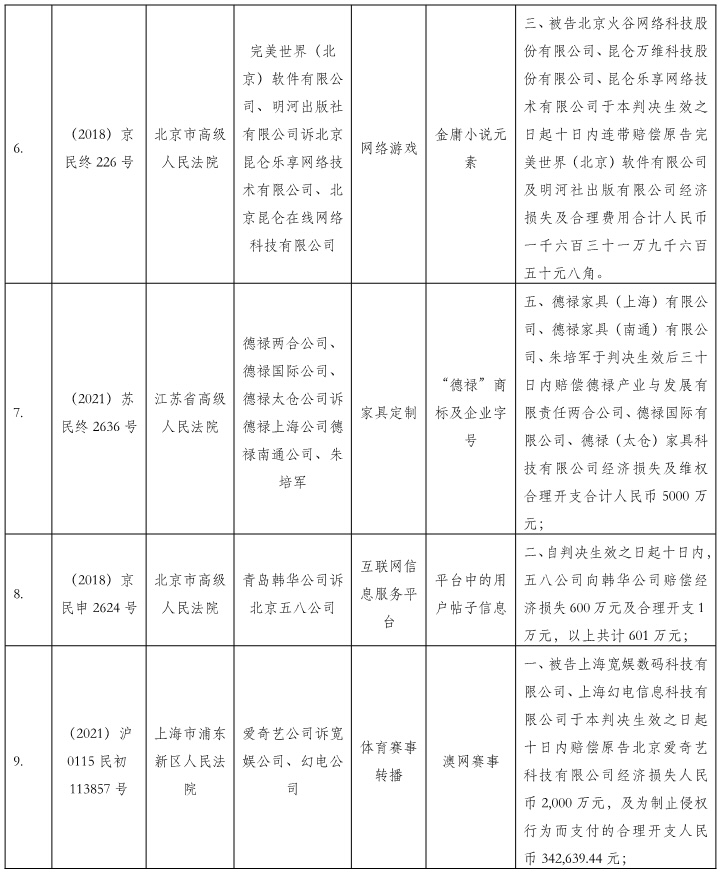

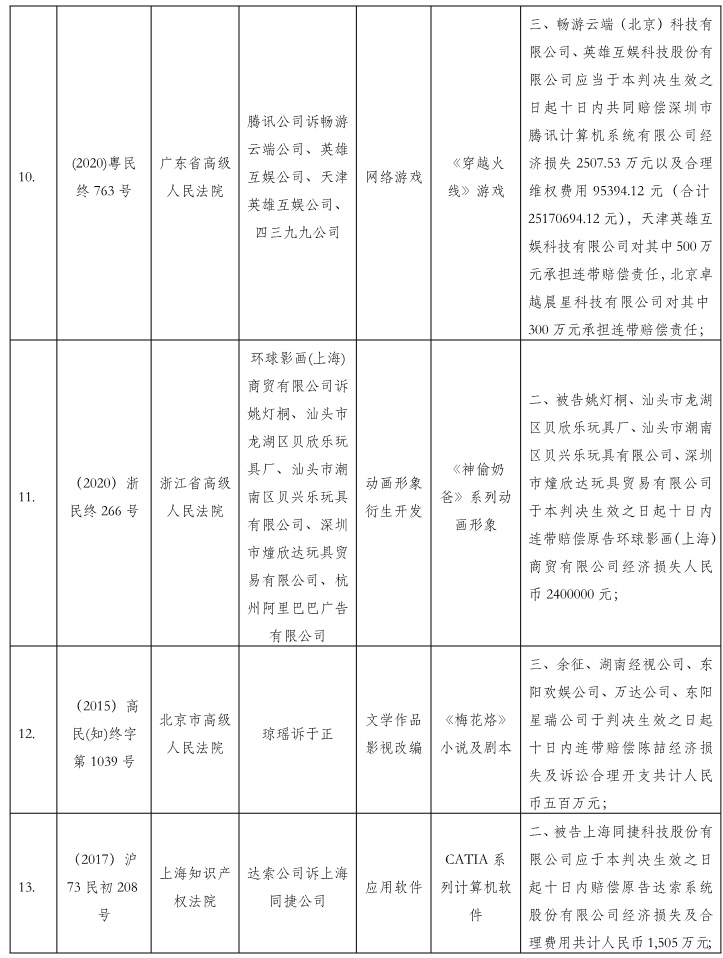

各领域核心知识产权遭受侵犯,都支持了高额判赔,知识产权前期投入巨大,总体判赔数额提高是趋势。

大量在先判例均支持了高额判赔,具体如下:

、

、

6.惩罚性损害赔偿并不限于直接侵权行为

我国法中有关惩罚性损害赔偿的法律规范并未将惩罚性损害赔偿的适用限于直接侵权。【21】惩罚性损害赔偿的目的并不在于填补,而在于惩戒、威慑和吓阻。若有证据证明平台实施了大量的主动侵权行为,已构成故意侵权,由于惩罚性赔偿主观故意的适用条件并未限定在直接故意范围,间接侵权同样可以适用惩罚性赔偿,应追究其惩罚性损害赔偿的责任。

六、结语

版权生态的建设是长期努力并持续投入的过程,综艺、影视作品均需要大量的资金投入,动辄几千万,甚至数亿元。一项得到观众良好口碑的作品,不仅需要选材、制作、后期,而且需要投入高额的宣发资源。尽管内容分发平台对作品的传播发挥了重要作用,但其同样成为了版权侵权及不正当竞争行为的高发地,若不负担版权成本却在倚仗权利人优质版权内容的基础上获得巨大流量,将引发“劣币驱逐良币”的后果,也将导致权利人和传播者之间出现重大的利益失衡。如若内容分发平台诱导用户发布剪辑视频、提供补贴支持,使得大量侵权视频切段传播,实施侵权行为获得巨额收益但却未承担应有的侵权代价,此种畸形的商业模式将继续野蛮生长,使得版权行业“先授权、再使用”的法律框架被架空,导致侵权无法被有效遏制,文化产业的发展将失去制度支撑。长此以往,版权方的权益难以得到保障,侵权方却为所欲为且获利颇丰,也将切断内容产业的活水源头,导致我国文化的繁荣和发展停留在口号阶段。

回顾历史,传播技术的发展促动了版权制度的演进。得益于避风港规则,互联网企业取得长足发展,同时也成为国民经济的支柱。然而,无论传播技术发展到何种阶段,若无优质内容可供传播,版权生态的平衡必然被打破。在“内容生产——作品传播——文化消费”的链条中,内容生产是源泉,版权保护是根基。科学技术的发展已经催生了包括过滤、拦截等在内的诸多版权治理工具,内容分发平台应担负起更多的版权保护义务和社会责任。侵权成本过低,则必然出现“违法者昌,守法者亡”的不合理现象。事实上,我国立法已经在一定程度上扬弃了2006年《信息网络传播权条例》中几乎完全让权利人承担版权保护义务的避风港规则,且司法实践中诸多案件已然要求内容分发方承担更多的版权保护义务,在现阶段,内容分发方至少应对热播节目采取更多的版权保护措施。

注释:

【1】杨德嘉:《算法推荐与平台责任》,知产财经,2022年4月12日。

【2】参见重庆市高级人民法院(2024)渝民终87号民事判决书;重庆市高级人民法院(2024)渝民终172号民事判决书。

【3】郑丹:《短视频“切条”中场战事》,《贝果财经》,2022年10月9日。

【4】廖焕国:《注意义务与大陆法系侵权法的嬗变——以注意义务功能为视点》。载《法学》2006年第6期。

【5】卢海君、徐朗、王芷若:《算法推荐下平台版权保护的主体责任》,载《版权理论与实务》2023年第9期。

【6】参见重庆市高级人民法院(2024)渝民终172号民事判决书。

【7】参见(2021)粤 73 民终 5651 号;重庆市第一中级人民法院民事裁定书(2021)渝01行保1号之一;(2023)渝民终 74 号、75 号、268 号、88 号;(2021)渝 01 行保 1 号之一等。

【8】参见袁璐:《快手原创抄袭识别升级,将内测创作者版独立APP》,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1739854993316010759&wfr=spider&for=pc,2024年9月10日最后访问。

【9】参见:《字节跳动副总裁张辅评:上线“灵识系统”打造“内容指纹”保护短视频版权》,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1618446317775845868&wfr=spider&for=pc,2024年9月10日最后访问。

【10】参见蛋酱:《再次刷新单模型纪录!快手登顶多模态理解权威榜单VCR》,https://www.sohu.com/a/475634534_129720,2024年9月10日最后访问。

【11】参见百度智能云官网对“可信版权保护”功能的介绍,https://cloud.baidu.com/solution/block-chain/protect.html,2024年9月10日最后访问。

【12】参见鹊凿数字版权服务平台,https://www.mydcs.com/pages/index?Source=bqbhppc_baidu_my_20151&bd_vid=11907856555816902812,2024年9月10日最后访问。

【13】参见:《破解音视频版权保护技术难题 快手音频指纹专利获国家优秀奖》,2024年9月10日最后访问。

【14】参见网易易盾官网,https://dun.163.com/?from=baiduP_PP_P210415PX34&sdclkid=AL2G15fGbJDRb6Dibs-&bd_vid=11105343599539067545,2024年9月10日最后访问。

【15】参见重庆市高级人民法院(2024)渝民终87号民事判决书;重庆市高级人民法院(2024)渝民终172号民事判决书。

【16】参见重庆市高级人民法院(2024)渝民终172号民事判决书。

【17】最高人民法院:《加强知识产权司法保护 服务保障创新驱动发展》,载《光明日报》2024年01月15日第04版。

【18】《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第三条:“对于侵害知识产权的故意的认定,人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。对于下列情形,人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意:(一)被告经原告或者利害关系人通知、警告后,仍继续实施侵权行为的;(二)被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的;(三)被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系,且接触过被侵害的知识产权的;(四)被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商,且接触过被侵害的知识产权的;(五)被告实施盗版、假冒注册商标行为的;(六)其他可以认定为故意的情形。”

【19】《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第四条“对于侵害知识产权情节严重的认定,人民法院应当综合考虑侵权手段、次数,侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果,侵权人在诉讼中的行为等因素。被告有下列情形的,人民法院可以认定为情节严重:(一)因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后,再次实施相同或者类似侵权行为;(二)以侵害知识产权为业;(三)伪造、毁坏或者隐匿侵权证据;(四)拒不履行保全裁定;(五)侵权获利或者权利人受损巨大;(六)侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康;(七)其他可以认定为情节严重的情形。”

【20】参见冯刚:《"追播"行为的惩罚性赔偿适用问题研究》,载《中国版权》2023年第4期。

【21】参见《民法典》第1185条之规定:故意侵害他人知识产权且情节严重的行为,被侵权人有权要求相应的惩罚性赔偿。

(本文仅代表作者观点,不代表知产财经立场)

查看更多知识产权精彩内容,请浏览知产财经官网:www.ipeconomy.cn

京公网安备 11010502049464号

京公网安备 11010502049464号