作者:吴瑕 淘天集团法务部知识产权专家

在司法实践中,知识产权侵权损害赔偿问题一直是司法审判的一大热点和难点。赔偿数额确定的适当与否关系着司法救济制度的合理性评价问题,也关系着当事人实体权利的实现程度。知识产权损害赔偿的确定原则与制度特色、举证责任与证明标准有哪些?权利人因侵权所遭受的实际损失和侵权人因侵权所获得利益应如何确定?传统案件中确定损害赔偿的思路是否可以适用于网络侵权?如何认定权利人为维权所支付的合理开支?种种问题均值得深入探讨。基于此,知产财经联合暨南大学法学院/知识产权学院于3月23日在广州举办“知识产权侵权损害赔偿实务难点及应对策略”研讨会,共同探讨和研究实务中遇到的知识产权损害赔偿困境及解决之道。会上,淘天集团法务部知识产权专家吴瑕围绕“网络侵权损害赔偿的实务难点及策略建议”话题进行主题演讲,知产财经对其主讲内容进行了整理,以飨读者。

大家好。我今天分享的主题是以互联网行业为视角看网络侵权损害赔偿的实务难点以及策略建议,分享分为三个部分,以下分享的内容仅作为个人的见解和思考,不代表公司的观点。

一、互联网发展对于知识产权侵权案件的影响

我们先来看互联网发展带给企业营商环境的变化。首先是品牌成名速度加快,互联网场景下爆炸式、病毒式的信息分享和传播速度,使得品牌一夜成名、一夜被抢注成为常态。在2012年淘宝商城更名天猫的第二天,即发生“天猫”品牌被第三方抢注现象,以及丁真走红之后被抢注商标等案例,也体现了互联网传播的效应。这样的环境下,品牌知名度、影响力可以在极短情况下发生巨大的变化。因此,在传统的“以侵权实际时间”以及“权利人品牌持续使用时间”作为侵权损害评价因子的标准,已经难以适用网络侵权领域。

其次,新业态与传统业态融合。数字技术催生的新业态和传统业态的高度融合,包括AIGC大模型在各个领域都有深度渗透和影响,出现多重属性商品和服务,例如自动驾驶,元宇宙,带货直播、虚拟数字人,使得商品和服务类别的界限愈发模糊和淡化,出现了诸多交叉和冲突。虽然商品和服务区分表为我们提供基础法律框架,但由于新技术冲击,导致界限模糊,侵权认定时,“尼斯分类表”适用变得困难,类别的确定需要更多的依靠法官灵活运用现有法律框架。

最后是商品和服务聚合、场景和渠道聚合。互联网环境下,商品与服务销售场景、渠道的高度聚合,使传统领域中不可能同时出现的商品和服务在相同场景和渠道中共存,打破互联网领域企业经营的边界,使经营不同业务的企业之间亦可能产生市场竞争关系,已不能纯粹以“权利人是否涉足侵权领域”来评价侵权损害的大小。场景和渠道融合性的体现上,以某大型电商平台为例,其APP内不仅可以提供各种实体商品销售服务,还涵盖类似在线游戏、电子书、音乐下载以及云存储空间等多种数字服务和产品,用户可以在同一个渠道获得手机或者是订阅一项专业课程,打破了传统的商品零售行业服务和商品需要通过不同渠道来获取的壁垒,这也使得不同行业竞业者之间可能产生竞争关系。

在这种营商环境下,网络侵权案件的特点呈现为四点:一是收入模型差别大,侵权场景前移,商标品牌使用的地域边界愈发模糊,不仅局限于物理空间,更是延伸到虚拟空间,使得侵权场景前移至广告信息流场景成为常态,企业之间的竞争更注重对用户、流量的争夺,而非交易额的损失。

二是对于混淆因子的变化,互联网的快速发展,改变了影响混淆可能性的判断因子。相比传统的商品或服务来源的混淆,实施网络侵权主要体现为关联关系的混淆,侵权方试图通过建立品牌的从属、授权、合作、投资等关系来建立与权利人之间的品牌联系,从而获得更多的交易机会。譬如说基于淘宝品牌衍生出的各类“淘”品牌,经营者在品牌名称中加入行业属性词,这些品牌在电子商务领域使用,来暗示与淘宝平台之间的某种关系,亦可以体现出使用方通过知名品牌搭便车的目的。

三是复杂分工使责任界限模糊,难以界定。侵权方往往以空壳主体的形式出现,实际控制人隐藏较深;或通过公司法相关规定设立复杂的公司结构和多层的代理关系,以隐藏身份;或设不同的主体实施细分领域的侵权行为,使得侵权获利追查及责任比例分配变得复杂。我们可以看到,在某一些案件中,某游戏交易平台在设立和运营时已经有6个主体参与其中,涉及到侵权获利收款的超过3个主体,还不包括其为经营目的在各地设立的子分公司。在众多参与者中,我们可能还没有实际发觉其背后实际控制人,其实际控制人依然可能深藏在其背后。

四是侵权影响消除难度增加。侵权损害一般考虑当前获利或损害,并未列入权利人消除影响的成本。信息的丰富性带来注意力的贫乏,使得消费者注意力下降,从而削弱了对商品或服务来源的区分能力,权利人在事后扭转消费者观念或重夺市场份额难度增大。侵权方往往仅愿意承担部分消除工作,对于广泛扩散以及难以控制的部分亦无法有效消除,无疑将消除负担转嫁给权利人。

二、实务案例及难点

实践中,主张各项赔偿的认定各有难点。其中主张原告实际损失作为侵权赔偿依据,无论在传统行业还是互联网行业,都存在很难量化的突出问题。以品牌许可费的模式作为侵权赔偿依据上,互联网经营模式决定目前品牌许可费的评价方式没有办法做普遍适用。以淘天为例,我们商业模式并不依赖于传统品牌许可费或者加盟费,即使有设置,可能金额相对比较低微。所以以此衡量,并不能真实反映我们自己的实际损失,反而误导侵犯方认为实施侵权成本很低。主张被告侵权获利作为侵权赔偿依据的探索上,我们虽然有4件案例,但是最终以法院法定赔偿结案。在主张被告获利上,我们认为赔偿认定难度,在举证、利润率计算、品牌贡献率上都有不同体现。

下面我通过五个问题和案例阐述。

问题一:侵权方收入自认采纳标准高于传统侵权案件。网络侵权行为中宣传的销售额、利润等业绩数据是权利人举证收入的主要依据,但原发的网络侵权行为及自认通常与虚假宣传、虚假广告行为挂钩,同时网络侵权行为的主体没有注册资本、参保人数、注册区域、经营门槛等因素的限制,亦对被告所在地法院审理及判决天然地产生影响。

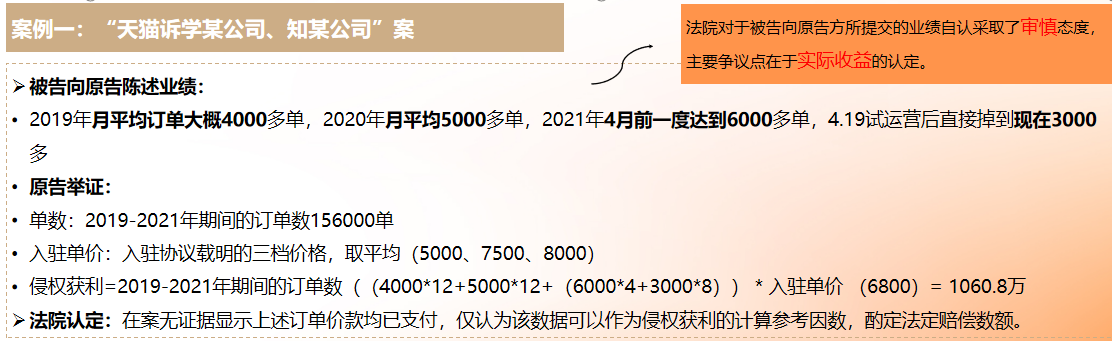

我们以天猫诉学某公司、知某公司案为例,这两家公司是我们入驻平台的运营服务商,入驻到天猫平台后,它拥有了给天猫商家提供运营服务的权限,但是他们以天猫的名义进行一系列的不实宣传,我们取证到其在2019年到2021年之间销售订单数156000单,以及根据对方合同当中服务单价取平均值(5000、7500、8000),计算出来后,整个利润超过1千万(2019-2021年期间的订单数 * 入驻单价),但是法院虽然认可侵权方在业绩自认,但是没有证据证明订单款项已经支付,所以在这个案件中,我们也看到虽然实践哪怕有这样的线上数据支撑,但是侵权金额的认可上,还是容易受到大的质疑。由此可见,法官对于互联网行业认定自认标准,还是相对比较谨慎的态度。

我们希望探讨是否可以从以下两点进行突破:第一,引入虚假宣传的金额来作为基数,等比例作为赔偿额度参考;第二,是否设立虚假宣传法定赔偿上下限制度,通过设定明确赔偿区间,明确赔偿的确定性和预见性。我们期望司法界、律法界可以在这方面有所突破和探索。

问题二:传统销量、下载量正在逐步失去证明力。权利人主张赔偿时,通常提供侵权人经营的网店上公布的销售数据、应用市场上公示的下载量,作为重要依据之一。由电商平台和应用市场提供销量、下载量,原先具有较高证明力,随着刷单、灰黑产以及目前饱受争议的仅退款模式出现,使得真实数据和用户规模变得难以甄别。虽然刷单产生的是虚假销量,不应计入侵权产品的销量。但是基于知识产权的特殊性,刷单行为仍然可能带来权利人销量流失、价格侵蚀、商誉下降等间接损失。近期各大电商平台陆续跟风“仅退款无需退货”的服务,对于仅退款的交易订单是否应当计入侵权方的违法收入,目前尚无定论。仅退款的订单使GMV与实际收益不一致,且未退回的侵权商品实际已流入市场。

以优酷旗下一款酷喵APP为例,我们取证到侵权商品在应用市场的下载量以及被告展示后台下载量,两个数据中间存在非常巨大的差距。被诉APP在A、B、C、D、E、F、G的下架量分别是10万、6.92万、166.03万、10.46万、1.71万、50、252;被告主张公证书中的下载次数并非其真实的下载安装次数,后台记录显示的B、C的下载量依次为33789、83393。由此可见,这方面也会受到非常大的影响,也跟平台之间的合规性存在较大关系。与仅退款模式较为接近的类似大众点评、美团推出预付券模式,在预付券认可证明力上,法官也认为对这一块没法证实线下场景核销情况,因此驳回权利人对侵权损害的主张。对此,我们也保留一些自己的看法。从另一些角度看,预付券反映品牌市场影响力,即使没有发生实际核销,我们也希望探讨这些品牌所带来的隐形使用价值,还是应该在填平原则基础上,做适当赔偿金额的上浮。

问题三:对于未盈利或亏损的主张尚无明确的裁判标准,且实践采纳标准偏低。这里碰到一些主要的难点之一,包括被告方自行提供财务报告、审计报告,与侵权行为之间的关联性,存在认定难度。因为通常审计报告都会通过公司的维度出具,而不是品牌维度,更别提审计报告跟侵权业务之间的关联性是否真实可靠。

以下两个案例是从互联网商业延伸到传统实体经济的案例。

案例三是天猫诉某购物广场、某百货店案。侵权方自2022年初开始经营侵权的线下商超,此外还同步通过线上渠道宣传商超的营销活动、业绩等。为证明经营亏损,被告方出示审计报告显示:侵权收入达到1700万+,主营业务利润400万+,但其成本高达580万+,净利润为负180万。实际为该商超处于设立前期,将场地建设、装修及采购成本计入等原因导致,而值得注意的是,侵权方在2022年底还在新设分店,表明其通过侵权行为获得了较高的收益,从而促使进一步扩大经营规模。

案例四是天猫诉安徽某家装公司案。侵权方此前已持续使用“天猫”相关字号及标识长达8年,侵权时间极长,并在2022年期间新设多家分店。为证明经营亏损,被告方出示了自行制作的财务表和贷款记录以证明在2019年之后处于经营不善状态。

我们希望探讨一下,在被告主张亏损和未盈利时,我们的评价标准以及是否过度考虑经营环境或者长期成本投入的计入,过度考虑的情况下,其实质是在要求权利人承担侵权人的侵权成本(亦变相鼓励侵权行为),应考虑将相关成本予以扣除或进行合理分摊。

问题四:互联网流量经济下无法沿用传统利润率的思考方式。主要体现在两点,第一,新型的行业本身无可参考的行业利润率,需要不断探索,第二,县骨干行业更关注用户规模、粘性、以及流量的转换率,而非财务数字。

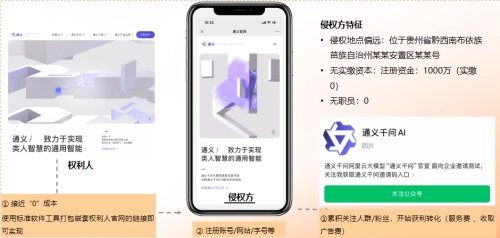

以阿里云通义千问案为例,这个产品是免费开放的,用户可以进行大模型自主创作。这个模式下出现第三方以自己名义构建同名小程序作为侵权外壳,内核嵌套通义千问产品,第三方从中盈利。盈利步骤,一是通过小程序与社交媒体平台建立联动关系,累计一批用户群体;二是当用户达到一定规模后,进而吸引品牌方投放广告进行获利,累计到一定用户量和粉丝量后还可以直接出售账号进行获利。这种模式下,阿里云品牌资源虽然是免费对C端用户开放,但是第三方侵权方式有可能消耗阿里云资源及品牌价值,而从整个侵权场景构建来看,虽然并没有太多成本投入,一台电脑、一根网线就可以提供互联网服务,由此可以说明,很多传统利润考量不太适用于互联网行业。

问题五:传统经济中品牌价值评估标准在流量经济中无法完全适用。我们还是以问题一中天猫诉学某、知某公司案件为例,在案件梳理过程中,我们通过将正常的商家入驻与侵权方的招商入驻进行对比发现,正常的天猫商家入驻,需要通过天猫官方渠道提供入驻申请资料,由平台严格审核后反馈结果,如果两家被告在此基础上提供额外的帮助或培训等服务无可厚非,但事实上两被告宣传自己与天猫平台内部合作,独家拥有VIP资源或者绿色通道,在整个过程中,“天猫”品牌起到决定性作用,因为一般情况下,商家入驻可能不会找到这两家被告公司,但是如果商家想入驻的是天猫平台,任何打着与天猫存在紧密关系的旗号,极大吸引潜在商家的关注和信任,这正是建立在对天猫品牌的高度认可的基础上。在此情景下,天猫品牌对侵权贡献率至关重要,甚至我们认为达到100%的贡献率。

三、针对互联网行业网络侵权损害认定的建议

结合互联网技术和市场特点,我们希望加强司法实践和理论研究的互动,提高整个网络侵权损害认定的准确率、效率。

第一,对于虚假宣传或者刷单等行为建立更为明确的指导原则。(1)或可裁定参照宣传额进行等比例认定或设定上下限;(2)对虚假宣传行为本身,明确裁定标准,包括提高赔偿额度、贡献率、处罚力度等。

第二,借助互联网可线上留痕优势,加大对原告取证方案的支持,特别当被告交易的记录在前端已经无法采信的情况下,其后端支付流水、交易流水显得尤为重要。例如,(1)被告(及其关联主体)的流水/收入数据;(2)经营使用的各类银行/支付机构账户;(3)被告在各平台的直接收入数据。

第三,针对权利人已经尽权利举证的情况下,可以适用跟传统行业相同或者是近似自认的裁定标准。同时,加大适用举证妨碍制度在侵权赔偿中适用的力度。

第四,明确侵权获利的计算方法。被告在提供财务说明时,要求提供完整的财务记录和审计报告,合理扣除侵权行为直接相关的必要成本,而不应包括与侵权行为间接或无关的投入成本。希望建立更明确自认亏损或者不盈利所需要提供的财务刑事要求,合理平衡侵权的获利,以及成本扣除的计算方式,个人建议能直接跟侵权行为建立相关评价。

第五,创新互联网行业侵权领域利润率、贡献率的计算方式,或可以区分于传统侵权计算标准。在互联网行业下,建议将流量、点击量和传统交易量进行区分计算,在流量和点击量上,或可支持100%品牌计算力的计算方式,在交易量上,也可以适用传统行业,综合考虑权利人侵权方过错、侵权情节严重程度,进行法律酌定。另外,还需要考虑用户量带来的经济价值,将用户量、粉丝量进行经济学量化。

第六,在部分情节严重的情况下,在互联网侵权领域亦可以参考传统实体行业以“侵权为业”的标准,适用100%品牌贡献率。

第七,我们也期待可以建立更多元化利润率和品牌贡献率评估方式,包括引入市场分析和专家证人,考虑大数据和人工智能技术探索应用。

第八,亟待各地法院通过司法实践共同探索互联网服务商标侵权行业利润、贡献率分析的方法论,为同类案件的适用提供典型参考价值。

以上是我的全部分享内容,谢谢大家!

(本文仅代表作者个人观点,不代表知产财经立场)

京公网安备 11010502049464号

京公网安备 11010502049464号