2020年6月15日,为进一步提高司法解释、司法政策质量,最高人民法院就《关于审理侵犯商业秘密纠纷民事案件应用法律若干问题的解释(征求意见稿)》向社会公开征求意见。基于此,知产财经全媒体联合中国知识产权法官讲坛共同举办了"商业秘密纠纷民事案件"征求意见热点问题研讨会,共同为完善"审理侵犯商业秘密纠纷民事案件"建言献策。会议中,绍兴市中级人民法院知识产权庭庭长秦善奎就"商业秘密诉讼中二次泄密的预防"进行了主题演讲,知产财经将其进行了整理,以飨读者。

本文主要涉及对侵犯商业秘密纠纷民事案件程序问题的个人看法,共五部分内容,分别是:一、商业秘密具体内容的明确;二、商业秘密审理中的刑民关系;三、商业秘密行为保全;四、诉讼中二次泄密的预防;五、商业秘密的管辖和法律适用问题。其中,第四个问题"诉讼中二次泄密的预防"是本文的重点内容,也是司法实践中当事人最关注的问题之一。

一、商业秘密具体内容的确定

《关于审理侵犯商业秘密纠纷民事案件应用法律若干问题的解释(征求意见稿)》(以下简称"意见稿")第1条规定,权利人应当在一审法庭辩论终结前明确所主张的商业秘密具体内容。不能明确的,人民法院可以裁定驳回起诉;仅能明确部分的,可以判决驳回有关不能明确部分的诉讼请求。权利人在一审法庭辩论终结前请求变更、增加其主张的商业秘密具体内容的,人民法院可以准许。权利人在第二审程序中另行主张其在一审中未明确的商业秘密具体内容,对方当事人同意由第二审人民法院一并审理的,第二审人民法院可以一并裁判。被诉侵权人请求在权利人明确所主张的商业秘密具体内容后,再进行证据交换、质证的,人民法院应予准许。

关于这一规定,我认为存在以下三个问题:

问题1:"一审法庭辩论终结前"这一时间点过晚

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第1条规定,权利人应在起诉前明确据以起诉的专利权的权利要求,而意见稿第1条规定权利人在"一审法庭辩论终结前明确所主张的商业秘密具体内容"即可。虽然这一规定考虑到商业秘密的展示是分阶段质证,从防止诉讼泄密的角度不宜从一开始就将全部的商业秘密披露出来,但"一审法庭辩论终结前"委实晚了些,容易造成诉讼的过分拖延,不能满足权利人对程序正义效率的要求,也不利于商业秘密的保护。 而且,该条第三款规定"被诉侵权人要求明确的",权利人必须先明确具体内容才能证据交换和质证,有诉讼能力的当事人都会要求权利人先明确具体内容,无诉讼能力的当事人如果法院不释明要求权利人明确具体内容就判决也容易造成事实不清或裁判不公。

基于此,我对该条提出两点建议:

1.在庭前会议阶段前确定商业秘密的具体内容;

2.增加法院对商业秘密权利范围释明的规定,这样可以更有效地开展庭审工作,也与相关联的司法解释精神保持一致。

问题2:判决驳回部分不能明确具体内容部分的诉讼请求欠妥

"仅能明确部分的,可以判决驳回有关不能明确部分的诉讼请求"中"驳回诉讼请求"这一表述欠妥。诉请不明确的,是"驳回起诉"而非"驳回诉讼请求",这会涉及到一事不再理问题,影响当事人再次起诉的权利,建议改为"仅能明确部分的,仅就该部分诉请是否成立进行裁判"。

问题3:二审中当事人主张一审未明确的商业秘密具体内容,对方当事人不同意时如何处理态度并不明确

建议将该情形作为二审中增加诉讼请求情形对待,参照《民事诉讼法司法解释》第328条的规定处理。

《民事诉讼法司法解释》第328条:在二审程序中,原审原告增加独立的诉讼请求或者原审被告提出反诉的,二审人民法院可以根据当事人自愿的原则就新增加的诉讼请求或反诉进行调解;调解不成的,告知当事人另行起诉。双方当事人同意由二审人民法院一并审理的,二审人民法院可以一并裁判。

二、商业秘密的刑民关系

意见稿第17条规定,当事人以涉及同一被诉侵权行为的侵犯商业秘密犯罪刑事案件正在审理为由,请求中止审理侵犯商业秘密纠纷民事案件的,人民法院一般应予支持,但权利人请求保护的信息不构成商业秘密或者根据在案证据足以认定被诉侵权人未侵犯商业秘密的除外。

个人认为,如果民事案件确定构成商业秘密侵权,却仍因涉及商业秘密犯罪而中止审理是不妥当的。针对刑民关系,我认为一般应根据实事求是的原则确立两者关系。刑事诉讼程序的优势在于能全面收集证据,缺陷在于受害人难以全面参与,辩论不充分。民事诉讼程序的优势在于权利范围清晰、侵权比对专业、辩论充分,缺陷在于证据收集不足。

因此,商业秘密刑民关系有其特殊性。民事程序如果与刑事程序无关,两者同时进行;如果主要证据尚在刑事侦查中,民事程序可以中止,或驳回起诉,待刑事侦查结束后,民事程序继续进行。

意见稿第18条规定,对侵犯商业秘密犯罪刑事诉讼程序中形成的证据,审理侵犯商业秘密纠纷民事案件的人民法院应当依法审核。

这一规定容易造成社会公众对刑事诉讼证据的偏见,因此建议删除本条,仅将本条内容作为非明文规定的政策指导。

三、商业秘密行为保全

意见稿第20、21、22条规定了商业秘密行为保全的内容,但这部分内容与现行法律、司法解释的相关规定发生了冲突,也没有实质性的内容规定。

2019年开始实施的《最高法院行为保全的司法解释》第7条第1项规定"申请人的商业秘密即将被非法披露"的,应当认定属于民事诉讼法第100条、第101条规定的"情况紧急",应当在48小时内做出裁定。而《意见稿》第20条将"被申请人试图或者已经披露、使用、允许他人使用权利人所主张的商业秘密"作为了申请商业秘密行为保全的条件。

另外,《民事诉讼法司法解释》第一百六十六条规定,裁定采取保全措施后,有下列情形之一的,人民法院应当作出解除保全裁定: (一)保全错误的。故第22条"被诉侵权人证明权利人请求保护的信息不属于商业秘密或者不存在侵犯商业秘密行为的",不管申请人是否申请解除,法院都应当作出解除保全裁定。

四、诉讼中二次泄密的预防

关于诉讼中二次泄密预防的问题,意见稿中只有第27条有所涉及,满足不了现实中的司法需求。

《关于审理侵犯商业秘密纠纷民事案件应用法律若干问题的解释(征求意见稿)》第27条:对于涉及当事人或者案外人商业秘密的证据、材料,当事人或者案外人书面申请人民法院采取保密措施的,人民法院应当在证据交换、质证、庭审等诉讼活动中采取必要的保密措施。当事人违反前款规定的保密措施,擅自披露商业秘密或者在诉讼活动之外使用或允许他人使用在诉讼中接触、获取的商业秘密的,应当承担侵权责任。构成民事诉讼法第一百一十一条规定情形的,人民法院可以依法采取强制措施。

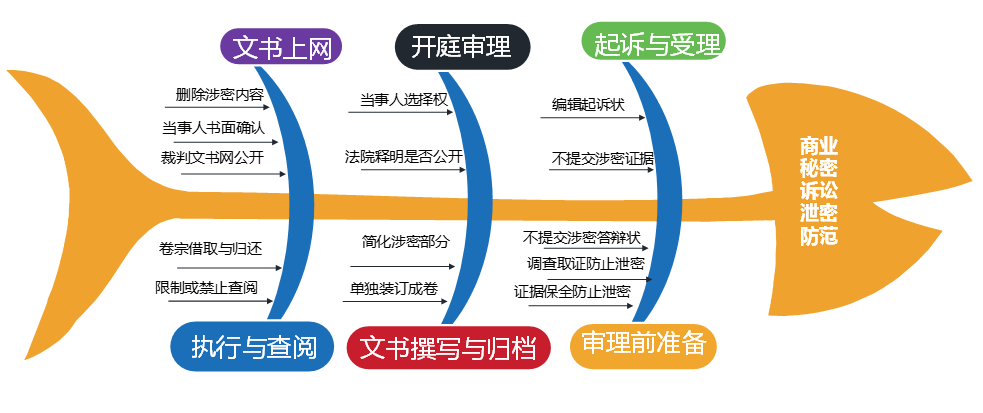

为加强对诉讼中商业秘密二次泄密的预防,我提出以下几点建议:

1. 增加人民法院应当释明是否应采取保密措施的规定;

2. 意见稿第27条第1款中列举的诉讼活动太少,还需增加立案、归档等环节;

3. 增加有关网上诉讼、无纸化办案等情形下的二次泄密的预防规定,不能仅局限于传统的书面形式;

4. 借鉴《最高人民法院关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的规定》第11条:"证据涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私或者其他依法应当保密的内容的,人民法院可以依职权或者当事人的申请采取不公开开庭、限制或者禁止复制、仅对代理律师展示、责令签署保密承诺书等保护措施"。

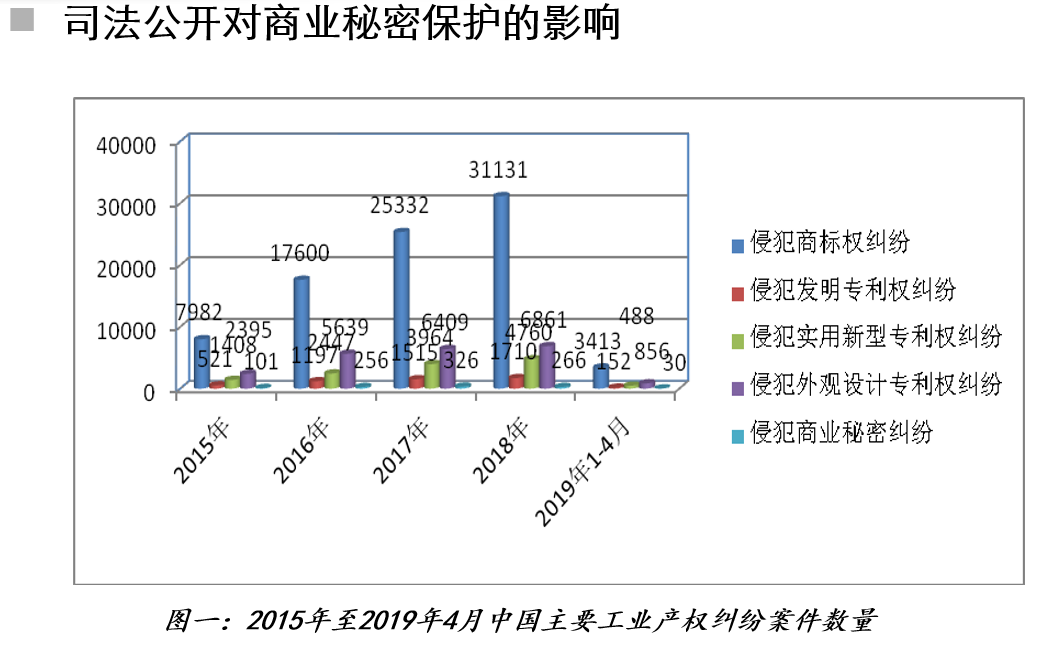

我国在司法公开方面已经从学习者转为领跑者,司法公开程度非常高,这是一个必然趋势。但是,司法公开也可能造成对权利人商业秘密的第二次伤害。通过比较各个类型知识产权案件,我们会发现商业秘密案件所占比例非常少(见下图),当事人担心诉讼过程中存在二次泄密的风险是一个重要原因,国内外都发生过当事人因不愿意公开商业秘密而放弃商业秘密诉讼的案例。

当事人的这一担心不无道理,诉讼中确实存在几处硬性权利冲突,导致在诉讼中防止二次泄密非常困难:

一是商业秘密与证据保全中见证权的冲突。法院证据保全过程中,双方当事人要见证证据保全的过程,此时往往就能看到对方的商业秘密;如果不要求当事人见证,保全的公正性就将被质疑。

二是商业秘密与律师复制权的冲突。法院对律师的复制权是非常重视的,出台了很多文件去保护律师的复制权,而很多律师在复制涉密材料后会向专业技术人员请教或鉴定,很可能引发二次泄密的问题。

三是商业秘密与质证权的冲突。证据材料没有进行公开质证就不能作为证据使用,但是要质证就涉及到对商业秘密的深入解读,这一过程中也会造成二次泄密的问题。

在以诉讼公开为原则、电子化诉讼深入推进的时代背景下,商业秘密的保护尤显脆弱,因此我们需要在诉讼中建立全流程的商业秘密保护体系。

五、商业秘密的管辖和法律适用问题

意见稿第28条规定,侵犯商业秘密纠纷一审民事案件,由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖,但法律、司法解释另有规定的除外。

个人建议在管辖方面,区分技术秘密和经营秘密,技术秘密由意见稿规定的特别法庭管辖,经营秘密由普通知识产权法院管辖。一方面有利于专业法院和法庭发挥优势,一方面有利于培养优秀的知识产权法官,也与之前的相关规定保持一致。

意见稿第29条第3款规定,本条第1款、第2款规定的被诉侵权行为实施地、服务器所在地、被告住所地难以确定的,由权利人住所地人民法院管辖。其中"由权利人住所地人民法院管辖"中的"权利人"一词含义不明,容易导致原告方在管辖问题上懈怠举证,意见稿本意的"权利人"可能是指原始权利人、继受权利人,被许可人应当不在其中。

意见稿第30、31条与《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第48、49、50条规定的内容有冲突之嫌,建议不要突破该法的规定。

京公网安备 11010502049464号

京公网安备 11010502049464号