作者:知弈 知产财经

AI合成声音技术门槛断崖式下降,使其成为网络侵权的重灾区。从奥运冠军全红婵到演员靳东,从歌手孙燕姿到商界名人雷军,AI拟声正快速侵入带货、直播、音乐、配音等诸多声音场景。

9月1日,《人工智能生成合成内容标识办法》正式实施——这道被舆论寄予厚望的“紧箍咒”,真的能让技术狂飙踩下刹车吗?

一、乱象丛生:AI拟声技术“零门槛”引发滥用

一部手机、两三个AI软件,几分钟就能制作一段音频内容。技术门槛的大幅降低引发一系列侵权乱象。在网络平台上搜索“声音克隆”,能轻易找到大量相关教程视频和软件下载信息。

名人声音音源丰富、易获取且社会影响力大,成为不法分子的首要目标:

奥运冠军成“韭菜”,AI拟声带货成重灾区:“我是你们的婵宝,有事请大家帮忙,今天让妈妈先拿出300单老家的土鸡蛋,给大家放福利。”近期,一则“全红婵带货土鸡蛋”的视频在网络上广泛传播。奥运冠军“原声”一出,评论区瞬间刷屏“支持”“已拍”。全红婵哥哥全进华在直播中无奈辟谣:“我妹妹在训练基地,她怎么卖鸡蛋?那是AI声音,全平台一大堆这样的切片,告都告不过来。”央视调查发现,某博主发布的17件作品全部是利用AI仿冒全红婵声音带货土鸡蛋的视频,其中一个视频点赞量高达1.1万。“全红婵带货土鸡蛋”并非孤例,不法分子利用AI克隆孙颖莎、王楚钦等奥运冠军的声音推销土鸡蛋、保健品,诱导粉丝消费。

“假靳东”24小时直播,AI拟声诱发诈骗陷阱:有主播使用AI技术模拟演员靳东的声音进行24小时不间断直播,通过与“假靳东”互动诱导中老年女性购买产品、打赏送礼,甚至进行金融诈骗。

AI拟声恶搞无底线,雷军呼吁明确合理边界:此前,有部分网友利用AI技术克隆雷军、刘德华、张文宏等名人声音,并发布恶搞、吐槽、辱骂视频,引发热议。今年两会期间,雷军作为全国人大代表,提出了关于加强“AI换脸拟声”违法侵权重灾区治理的建议。

AI歌手冲击音乐产业,引发版权争议与创造力担忧:早在2023年,B站、抖音等平台就涌现大量AI“孙燕姿”、AI“周杰伦”演唱的歌曲,播放量动辄破百万。AI歌手事件引发了社会公众对AI在音乐演唱行为方面的思考与相关版权问题的讨论。孙燕姿发长文调侃自己是一名“冷门歌手”,AI成了所谓的顶流,同时表明了自己对于AI技术将威胁到成千上万个由人类创造的工作的担忧和无奈。

……

二、法律红线:AI拟声侵犯了哪种权利?

对于AI“合成”声音是否侵犯自然人合法权益、侵犯何种权益,在法律层面并无明确规定。司法实践中,适用《民法典》规定的人格权(声音权、肖像权、名誉权)是规制AI拟声侵权的主要路径。

(一)全国首例“AI”声音侵权案:殷某桢诉北京某智能科技公司等人格权纠纷案

2024年4月23日,全国首例“AI生成声音人格权侵权案”在北京互联网法院一审宣判。原告配音演员殷某桢发现,其录制的声音被某文化公司擅自提供给某软件公司,经AI训练后生成“文本转语音”产品并在多平台上线播放逾32亿次。

北京互联网法院依据《民法典》第1023条(“对自然人声音的保护,参照适用肖像权保护规定。”)指出:声音与肖像、姓名同为民事主体外在表征,受人格权保护的前提是“具有识别特定自然人属性”——若一般公众或特定范围公众能通过音色、语调和发音风格识别出特定自然人,该声音即受保护。未经许可使用AI处理后的此类声音,构成对自然人声音权益的侵权。最终法院判令被告书面赔礼道歉,连带赔偿殷某桢25万元。

(二)涉AI“深度伪造”名人声音带货人格权侵权纠纷案:李某某诉某文化传媒有限公司等人格权纠纷案

近日,北京互联网法院审结一起涉AI“深度伪造”名人声音带货的人格权侵权纠纷案件。原告育儿专家李某某主张:被告某文化传媒有限公司在其运营的网络店铺中,使用李某某的公开演讲、授课视频,配以与原告声音高度近似的AI合成声音,推广多本家庭教育类图书,侵犯其肖像权和声音权,要求赔礼道歉、赔偿损失。

北京互联网法院明确两点:第一,AI合成声音具备可识别性即可落入权利人声音权益的保护范围,未经许可使用构成侵权。第二,商家委托平台“达人”带货、共享收益,对明显使用名人肖像、合成模拟声音的推广视频未尽到合理的审查注意义务,应对受托人制作、发布侵权视频的行为承担连带责任。最终判决商家公开道歉并赔偿李某某经济损失及维权合理支出12万元。

三、新规落地:“电子水印”如何标识AI身份?

AI技术炮制虚假信息正引发公众的“信任危机”,并对正规的内容创作生态造成冲击,更涉及数据安全、隐私保护等问题,亟需监管措施介入。

9月1日起,《人工智能生成合成内容标识办法》(以下简称《标识办法》)及强制性国家标准《人工智能生成合成内容标识方法》(以下简称《标识方法》)正式施行,前者从立法层面提出管理要求,后者则提出具体操作方法,共同为AI生成合成内容打上“电子水印”。

《标识办法》针对不同主体,构建了“生成端-传播端-应用端-用户端”全链条责任机制:

1.网络信息服务提供者义务

网络信息服务提供者应当在AI生成合成内容中应添加显式标识和隐式标识,从而构建AI生成合成内容的信任机制。

显式标识是指在生成合成内容或者交互场景界面中添加的,以文字、声音、图形等方式呈现并可以被用户明显感知到的标识。隐式标识是指采取技术措施在生成合成内容文件数据中添加的,不易被用户明显感知到的标识。显式标识让用户一眼可知“哪些是生成的”;隐式标识则厘清内容是“谁生成的”“从哪里生成的”。

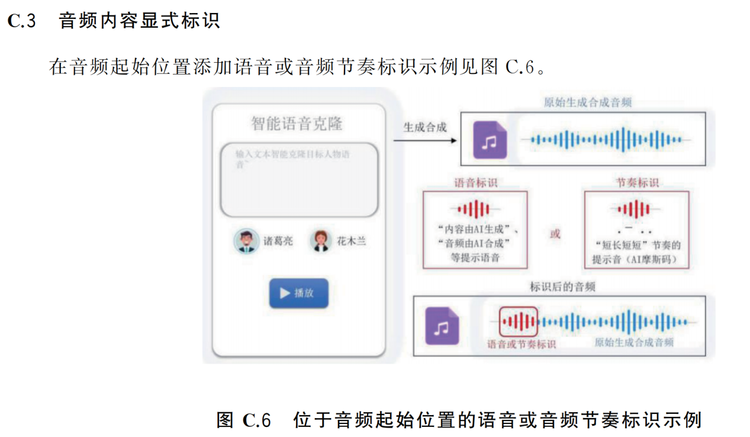

图:《人工智能生成合成内容标识方法》音频内容显式标识示例

对于音频内容,网络信息服务提供者需要在音频的起始、末尾或者中间适当位置添加语音提示(如“内容由AI生成”)或音频节奏提示(如“短长 短短”节奏,对应“AI”的摩斯码)等标识,或者在交互场景界面中添加显著的提示标识。

2.传播平台义务

简而言之,传播平台要做到这几件事:核查隐式标识、用户声明内容、检测显式标识或其他生成合成痕迹、识别疑似生成合成内容,并且添加显著标识明确提示公众。传播平台还要提供必要的标识功能,并提醒用户主动声明。

3.应用程序分发平台义务

互联网应用程序分发平台在应用程序上架或者上线审核时,应当要求互联网应用程序服务提供者说明是否提供人工智能生成合成服务。互联网应用程序服务提供者提供人工智能生成合成服务的,互联网应用程序分发平台应当核验其生成合成内容标识相关材料。

4.用户义务

用户使用网络信息内容传播服务发布生成合成内容的,应当主动声明并使用服务提供者提供的标识功能进行标识。并且,不得恶意删除、篡改、伪造、隐匿本办法规定的生成合成内容标识,不得为他人实施上述恶意行为提供工具或者服务,不得通过不正当标识手段损害他人合法权益。

《标识办法》试图划定AI生成合成内容与人类创作内容的界限,重塑信息透明机制,帮助公众对鱼龙混杂的内容信息作出理性判断。然而,AI技术日新月异,今日的“标识防护”或许难以完全应对明日的“去标识技术”,“真假美猴王”式的闹剧恐怕仍会持续上演。制度只是起点,标识能否防得住,关键还要看是否真正落实企业、平台、用户每一环主体责任。AI拟声、AI换脸乱象治理是一场需要持续升级技术、修补规则、全民参与的长期拉锯战。

(本文仅代表作者观点,不代表知产财经立场,平台并不承诺对内容负责,如有相关疑问,请联系文章作者。)

京公网安备 11010502049464号

京公网安备 11010502049464号