作者:李家悦 百度法务部商业化法务负责人

大家好!感谢主办方的邀请,让我有机会在《反不正当竞争法》修订后分享一些想法。先来看一个深圳中院的最新案例(《将他人商标作为搜索关键词,是否侵权?》),该文章的核心观点为:判断将他人商标相关字样用作搜索关键词是否构成侵权,需综合考量商标的显著性与知名度,核心在于是否导致相关公众对商品或服务来源产生误认。这一观点与我们的认知及新修订的《反法》相关条款的规定一致。

情形一:引人误认的,构成不正当竞争

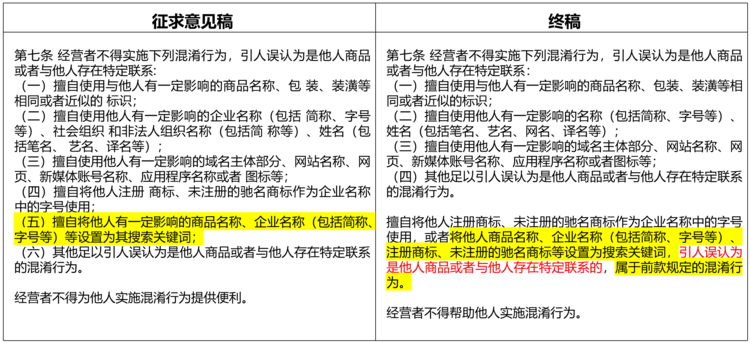

下图是《反法》第七条的条文对比,左侧为征求意见稿,右侧为正式发布稿。相较于征求意见稿,正式稿的关键变化是在涉及“将他人商品名称”等设置为搜索关键词的情形中,特别增加“引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的,属于前款规定的混淆行为”这一表述。由此,立法层面将关键词使用区分为引人误认与未引人误认两类。实践中,引人误认的行为主要体现为关键词的显性使用,即行为人购买他人关键词后,在自身内容中同样使用该关键词,例如某茶厂购买“存木香普洱茶”关键词,且在内容中使用“存木香普洱茶,原产地茶农直销”,此类行为显然因引人误认构成不正当竞争,对此并无争议。

新《反不正当竞争法》第七条

深圳中院的案例亦是如此:某网店在电商平台售卖精品烤鱼炉时,不仅购买“诸葛烤鱼”关键词,还在商品图片中使用“诸葛烤鱼”的商标,且广告内容亦包含“诸葛烤鱼”,法院认定其构成引人误认的混淆行为。

情形二:未引人误认的,是否构成不正当竞争?

另一类是未引人误认的情形,实践中主要是关键词的隐性使用,即行为人购买他人品牌关键词,但未在广告内容中使用对方品牌标识。例如在苹果应用商店搜索时,搜索京东会出现拼多多广告,同时搜索拼多多也会出现京东广告。可见京东购买了“拼多多”关键词,却在内容中仅表明“京东,又好又便宜”并标注“广告”,此类行为显然不引起误认,但其是否构成不正当竞争仍存疑问。

(一)学理观点

《反法》修订后,经检索学者、专家及律师的意见,主要形成两类观点:一类以浙江大学张伟君教授为代表,认为未引人误认的行为虽不构成《反法》第七条规定的行为,但若行为人违背商业道德、恶意搭便车,扰乱市场竞争秩序或损害其他经营者、消费者合法权益,仍可依据《反法》第二条认定为不正当竞争;

另一类以孔祥俊教授、杜颖教授等为代表,认为此类行为不宜适用《反法》第二条,主要理由有二:一是基于“明示其一即排除其他”的法律解释规则,搜索关键词使用他人商标的行为已由第七条混淆行为调整,排除第二条一般条款的适用;二是从立法过程看,一次审议结果报告显示,为避免规定滥用,相关意见建议明确仅“引人误认”的搜索关键词行为属于混淆类型的不正当竞争,宪法和法律委员会采纳了该意见。可见,立法增加“误认”要件即避免滥用,若再适用第二条则与立法目的相悖。

(二)实践理由

作为互联网搜索引擎从业者,我认为未引人误认的搜索关键词行为不适用于《反法》第二条。以下从实践层面阐述理由:

1.关键词隐性使用是行业普遍模式

在Google香港网站搜索“东方航空”时首条为南方航空广告,百度、360、神马等搜索平台及淘宝、京东、美团等电商平台,苹果、小米、华为等应用商店平台,抖音、快手、微信等文娱社交平台中均存在此类模式。可以讲,无论国内外,只要具备搜索功能的平台就采用该模式,其已运行二十余年,成为行业主流。

2.品牌关键词是搜索广告的重要定位工具

广告发布前,广告主通常会与媒体协商确定广告发布位置,以便明确广告价格及预测广告效果。报刊广告一般通过报刊名称、期次、版面来定位广告,电视通过频道名称、发布时间来定位广告,门户网站通过频道及子频道名称来定位广告,而搜索引擎围绕用户搜索词来聚合信息形成网页,因此通过关键词来确定广告发布位置。

实践中85%的搜索词无商业属性,通常不展现广告。其余15%具备商业属性的搜索词中,商业标识类词汇(如“奔驰”)较通用词汇(如“汽车”)能更精准定位目标用户,广告转化效率更高。某电商平台统计显示,国货消费品牌500强均大量购买其他品牌词作为搜索关键词。可见关键词的本质功能是搜索广告的定位工具,广告主设置他人品牌关键词,是为了更高效地找到目标受众,而非恶意搭便车。

3.海外司法实践普遍认可该商业模式

2013年前欧美对关键词隐性使用的合法性存在分歧,但2013年后,法国最高法院等主流司法辖区的判例均认定其不构成侵权,Google官网亦公示对商标作为关键词使用不予调查或限制。作为中国互联网行业从业者,我希望在海外主要国家司法实践认可该模式的背景下,国内司法界给予同等对待,使企业在激烈竞争中得到更好的发展。

以上是我汇报的内容,谢谢大家!

(本文仅代表作者观点,不代表知产财经立场,平台并不承诺对内容负责,如有相关疑问,请联系文章作者。)

京公网安备 11010502049464号

京公网安备 11010502049464号