查看课件请点击链接:

https://pan.baidu.com/s/1DeP-7CxMD0yHqt0TyARz1g 提取码:ptz8

众所周知,知识产权及不正当竞争案件损害赔偿计算是公认的审判难题,甚至有观点认为是世界性难题。高判赔额无疑是司法保护力度的具体体现,但法院如何在个案中通过裁判确定高判额,高判赔额是采取计算确定还是酌情确定,且从各地高判赔案件判决书中能否总结出规律性内容,针对上述问题,江苏省高级人民法院二级高级法官、全国审判业务专家宋健法官,专门撰写了《2019年度高判赔额案件分析报告——以北京等八地法院高判赔额案件为样本》一文,通过对2019年度北京等八地法院十大案件中千万元以上高判赔额案件裁判情况进行梳理,对审理法院确定赔偿额的方式进行了总结。

本期知产财经解读分享会特邀宋健法官,对其撰写的《2019年度高判赔额案件分析报告——以北京等八地法院高判赔额案件为样本》一文进行详尽深入的解读。知产财经对宋健法官的解读内容进行了整理,以飨读者。以下是宋健法官的演讲实录。

一、为什么要跟踪研究司法判赔额问题?

大家好,首先我要说明为什么要做高判赔额情况的分析。我个人的观点是,知识产权司法保护力度其实体现在两个方面:一是定性,二是定量。定性的问题主要是,应否认定为侵权,还是应当排除在侵权之外。定性问题显然与知识产权司法保护力度有密切关系,比如权利要求的解释,解释得宽一些还是窄一些,直接决定了被控侵权产品或者方法是否落入专利权利要求的保护范围中。定性的问题不是今天要讨论的内容,我们要讨论的问题主要是定量。定量主要反映在司法判赔额上,即判赔额是否足以弥补权利人的损失。判赔额要体现补偿性,填平权利人的损失;对于恶意侵权的,可能还要适用惩罚性赔偿,或者在法定赔偿中引入惩罚性因素,给予权利人一个较高的判赔额。所以,定性与定量都与当下要求严格知识产权保护有着密切关系。

关于损害赔偿的确定,我个人一直非常关注。关注的原因在于,对于不同时间判赔额应该是高一些还是低一些,究竟掌握一个什么样的判赔标准是合理的,我自己也是经历了一个认识变化的过程。

我是自2004年到江苏高院知识产权庭从事知识产权审判工作的。在早期的知识产权审判中,关于民事赔偿额责任与禁令即停止侵权民事责任之间的关系,法院的认识也有一个发展变化过程。早期的司法可能更注重于停止侵权,在法官的概念中,会认为停止侵权的意义在于法院通过司法判决帮助权利人清理了市场,给权利人带来更重要的市场利益,因此,停止侵权比赔偿更为重要。而权利人之所以经常抱怨赔偿额低,是因为权利人对于禁令这样的民事补救方式的经济价值评估比较低。

但经过前些年的调研,特别是走访企业,或者在案件中跟当事人讨论,我发现,权利人对于停止侵权民事责任带来的经济利益有时并不特别看重,他可能更看重一个高判赔额,或者足以弥补其损失的赔偿额。权利人的观点是,如果侵权人不断更换马甲,反复从事侵权行为,那么停止侵权的实际作用是不明显的,也就导致了所谓的赢了官司,丢了市场。

关于损害赔偿计算难,以及赔偿额究竟是高还是低,在2015年前后业界曾经引发了比较大的争论。外界对于司法判赔额较低的质疑,集中于全国人大常委会分别于2014年和2017年作出的两个涉及专利法和著作权法实施情况的报告。虽然这两个报告肯定了专利法和著作权法实施所取得的成绩,但也都反映出一个共同的问题,且基本上重述了相同的说法,就是权利人维权成本高,侵权人侵权成本低,权利人普遍反应是赢了官司,输了市场。这两个报告对司法还是形成了比较大的压力。正是在这样的背景下,我个人也开始跟踪研究司法判赔额问题。

二、实证研究的样本

对于损害赔偿计算问题,我跟踪研究撰写了几篇文章。比较重要的是,在2016年写了《关于解决知识产权损害赔偿问题的几点思考》,发表于《知识产权》2016年第5期。今年,我在《知产财经》专栏上连续发表了两篇文章,第一篇是《司法判赔额的高与低——兼议高额赔偿为何需要经济学计算》,第二篇是《2019年度高判赔额案件分析报告——以北京等八地法院高判赔额案件为样本》,这些文章都源于我本人对损害赔偿的关注度和研究兴趣。

我2016年撰写《关于解决知识产权损害赔偿问题的几点思考》一文章,主要依据的研究样本是2016年两个法院分别发布的重镑报告,一篇是南京铁路运输法院在南京中院知识产权庭指导下完成的《知识产权侵权诉讼成本与效率分析——基于南京法院案件的实证研究》,当时南京铁路运输法院集中管辖南京大部分区域的知识产权案件;另一篇就是余晖律师原担任长沙中院知识产权庭长时组织撰写的《知识产权民事案件损害赔偿额判定状况》,这两篇报告现在微信公众号上都可以找到。第三个研究样本是知产权宝司法数据研究中心发布的《北京知识产权法院2015年度司法数据分析报告》。此外,八地法院公布的十大案件也是我跟踪研究的样本,这八地法院是北京、上海、广东、江苏、浙江、山东、福建、天津。由于我在2016年的文章中选取这八地法院2015年度的十大案例,所以我在今年的研究中继续关注了这八地法院,又梳理出2018年和2019年八地法院公布十大案件中高判赔额案件情况。

选择南京和长沙地区的报告,是因为两地法院报告有比较好的分析数据,同时南京和长沙地区也是我国开展知识产权审判比较早的区域;选择北京知识产权法院是因为大家都知道它的重要影响力,必然成为研究关注的重点;选择八地法院,是因为八地法院受理的知识产权案件数量大约占全国知识产权案件总量的70%左右,如果我们能够观察到70%左右案件量的法院样本,大致也就可以观察到全国法院高判赔额案件的大致情形。

我在写2016年那篇文章时,梳理的判赔额是10万元以上由低到高的排序。现在回过头来看,在2016年梳理赔偿额时以10万元作为起点,这本身也能反映出某些问题。

第一张图表是南京地区的统计数据,统计时段是2009.12.20-2015.10.19。为什么是从2009年之后开始统计,是因为2008年公布了《国家知识产权战略纲要》。从中可以观察到2009年之后将近6年时间里南京地区知识产权案件判赔额的基本情况。南京地区是我国市场经济相对发达、知识产权发展比较好的地区。但从第一张表中可以看到,著作权案件平均主张是5.5万元,平均支持2.2万元;商标案件平均主张10.6万元,平均支持5.3万元;专利案件平均主张41.1万元,平均支持27.8万元。

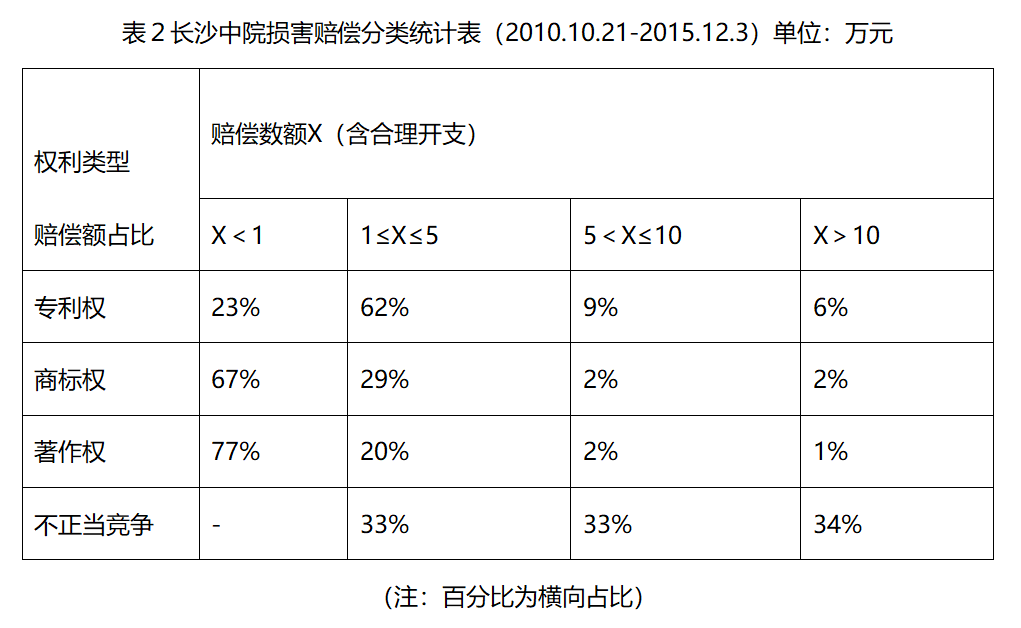

第二张图表是长沙地区的统计数据。统计时段是2010.10.21-2015.12.3。从表中可见,平均约97%案件的判赔额在10万元以下。从表中可见,其中赔偿额小于1万元的专利案件23%、商标案件67%、著作权案件77%;而赔偿额在1-5万之间的专利案件62%、商标案件29%、著作权20%。由于统计时段比较长,虽然不能完全反映该时段知识产权案件判赔额每年提升的情况,因为平均之后平均判赔额就拉低了,但实际数值确实也不那么令人乐观。

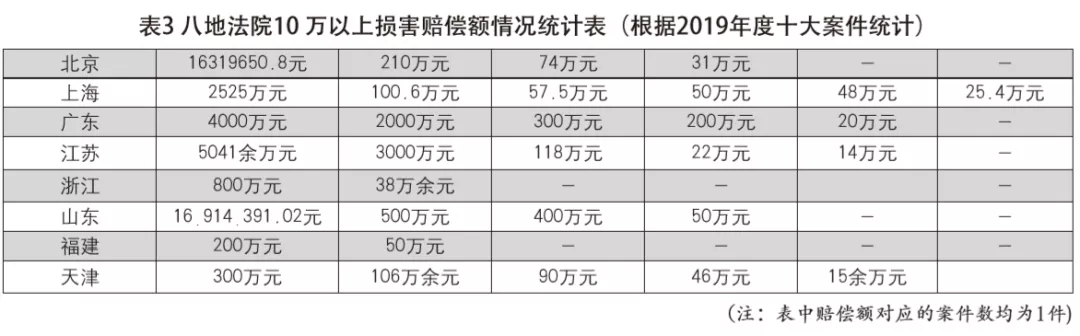

第三张图表是2015年度八地法院十万以上判赔额案件情况。当时为什么要选择十大案件作为研究样本,是因为高判赔额是司法保护力度的具体体现。尽管各地在公布十大案件时,主要考虑案件的典型意义,但法院通常对公布高判赔额案件是有积极性的。观察八地法院2015年度十大案件,总体感觉是高判赔额案件数量较少比。2015年,只有广东高院出现了一件1000万元判赔额案件(我们分析的都是生效判决),北京、浙江各有一件500万元的,江苏最高的是300万元,次高的是100万元。为什么表中注明赔偿额对应的案件数是一件,因为很有可能对应这个判赔额的案件就是一件;此外,从表中还可以看到判赔额排列梯度,比如浙江高院500万元、350万元,再下一个梯度就是15万元;广东高院1000万、100万,再下一个梯度是40万元。这个表中的数值非常直观,可见2015年度以前高判赔额案件是非常少的。

第四张图表是八地法院2018年度高判赔额案件情况。高判赔额案件有明显增加,一千万以上案件共有四件,最高判赔额是浙江法院的3522万元,次高是江苏的1064万元;北京最高的是910万,上海最高的是900万,山东最高的是300万,福建最高的是200万。当然,做这样的比较,并非希望法院之间进行攀比,别人判一千万元,我也得判个一千万元,而个案究竟应当判赔多少,还是要根据个案证据能够认定的权利人损失或者被告获利,或者合理的许可费进行裁判。

第五张图表是八地法院2019年度高判赔额案件情况。表中显示,2019年度最高判赔额是江苏法院的5041万元,其次是广东的4000万元,从中我们看到高判赔额案件数量较前有明显增加。

三、研究样本小结

一是自2010年到2015年期间,司法平均判赔额普遍不高。可能法院内部觉得,司法判赔额并非不高,但实证研究显示出平均判赔额的确不高。不高的原因,就像刚才余晖律师所言,因为大量案件是商业维权案件。长沙法院的报告中提到,在2010年至2015年期间,同一权利人提起与商业维权相关案件比例高达81%,我相信这个数据是有说服力的,估计全国法院的情况依然如此。

二是平均判赔支持率不高,但近年逐渐攀升。平均判赔支持率不高,反应出这个阶段呈现的某种恶性循环现象。一方面,这种恶性循环现象使得司法确定赔偿额的过程,非常像当事人与法官在讨价还价。通常权利人会提出一个不切实际的高额诉请,也不注重举证,就坐等法院拦腰一刀,因为反正法院也不会支持权利人的诉请,索性就要高一些,这是当事人的情况;法院的情况则是反正权利人的诉请高得离谱,也不提供相关证据支持,干脆要得越高,砍得就越多。另一方面的恶性循环是,正是由于较低的判赔额不足以支持比较复杂的赔偿额计算所需要花费的成本,故而判赔额越低,诉讼收益就越低,也就更不足以激励权利人积极举证。当然近年来,我个人观察到个案中司法判赔的支持率已有明显提升。

三是早期高判赔额案件很少,近年来明显增加。从2015年公布的十大案件中,反映出是这个法院最高判赔额为300万元,很可能就此一件,高判赔额案件屈指可数,但近年来确实有明显增加。

四是2019年受理的高额诉请案件增幅明显。不仅八地法院审结的高判赔额案件明显增加,从最高法院及相关法院公布的白皮书中,我们还可以看到诉请赔偿额的一些重要信息。2019年,上海法院受理的知识产权民事案件中,诉请赔偿额在100万元-1000万的案件中有610件,超过1000万元的57件;广东法院超过1000万元的63件,标的总额81.8亿元;浙江法院500万元以上的案件179件,诉请1000万以上的63件。尽管在其他法院白皮书中未能看到相应数据,但目前仅有的数据披露已经给了我们很多信息。

五是统计平均判赔额已经意义不大。根据以上基本判断,我想引申说明的是,随着高判赔额案件的增加,平均判赔额是不是也会显著增加?我注意到,最近两年知产宝发布的报告中,除平均判赔额外,还增加了最高、最低判赔额数值。最近的研究发现,其实做赔偿额统计分析时,平均判赔额意义已经不是很大了。原因在于,早期平均判赔额不高与商业维权案件量大有密切关系,但这样的诉讼格局有没有改变呢?我个人观点是依然没有改变。从今年最高法院公布的白皮书中可以看到,2019年全国法院受理的知识产权民事一审案件数量高达39万多件,同比上升增幅40.79%。这个案件数量看起来很大,但著作权案件高达29万件,占比是73.44%,这意味着大量的案件依然是小标的额案件或商业维权案件,说明我国著作权许可机制是失灵的,或者根本没有建立起许可使用机制。近期,北京高院发布《关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准(2020年)》,例如,其中规定卡拉OK音乐作品的赔偿额也就是几百元。因此,即便有一部分高判赔额案件出现,但与商业维权案件一平均,平均判赔额依然是被拉低的,所以再去计算平均判赔额已经意义不大了。针对这样的诉讼格局,我个人的观点是,精细化裁判其实应该体现为两个方面:一个方面是法定赔偿,小标的额案件应该大量适用法定赔偿,所以法定赔偿的适用比例依然会居高不下。另一方面是真正具有高市场价值的高判赔的案件,应当进行比较精细化的审理。从2019年相关法院白皮书披露的数据,目前高额诉请的案件较多,而高判赔案件,肯定是要通过计算来确定数额的,这也是我为什么要去研究高判赔额案件的原因。

四、2019年高判赔额案件情况分析

第一张PPT是2019年八地法院7件千万元以上高判赔案件情况,我已经写了非常详细的分析报告,《知产财经》在网站上已经全文发表,大家有兴趣的话,可以直接去看报告。我之所以要对千万元以上判赔额案件做详细梳理,其实也是想了解八地法院公布的十大案件中千万元以上判赔额案件究竟有多少件,而且这些案件究竟是怎么裁判出来?我对这7个案件的判决书进行了非常详细的阅读。通过实证分析,对我的研究帮助很大,同时,我还不断跟龙小宁老师就损害赔偿计算问题进行探讨,解决了我一直以来存在的困惑,我想我的困惑可能也代表了很多法官的困惑。下面我从六个方面进行解读。

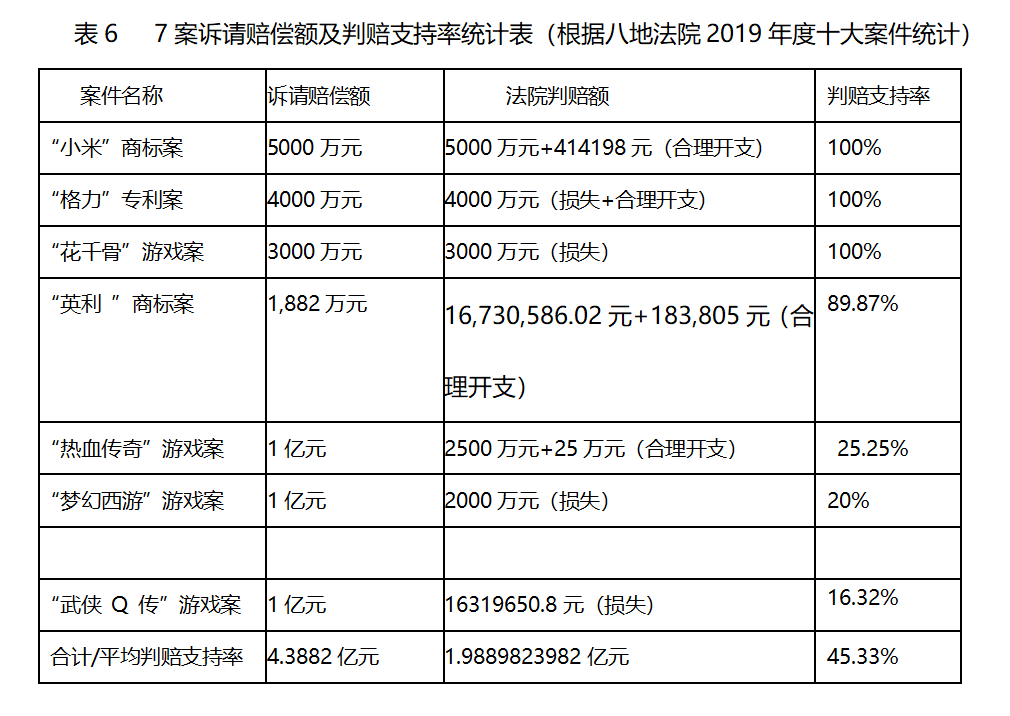

(一)解读角度之一:案件类型。在7件案件中,有4件是游戏类案件,包括著作权侵权及不正当竞争,涉及到的法律问题是游戏作品的改编权以及游戏直播连续动态画面是不是构成作品及侵权问题;另有3件涉及工业产权,其中两件是商标侵权及不正当竞争案,一件是实用新型专利侵权案。

(二)解读角度之二:诉请判赔额和判赔情况。其中,法院全额支持的案件有3件,部分支持的案件有4件。通过判赔支持率,我们大致可以观察到,权利人对知识产权客体市场价值的认知与司法最终认定的市场价值,有时存在比较大的差异。这3件法院全额支持的案件,权利人的诉请相对来说比较合理,比如“小米”案5000万元,“格力”案4000万,“花千骨”是3000万元,这样一个比较中等的诉请赔偿额都获得了法院全额支持。但“热血传奇”案、“梦幻西游”案、“武侠Q传”案诉请都是1亿元,但法院判赔支持都只在2000万元上下,支持率在20%上下,这就引发了我的思考,为什么法院判赔支持率和当事人自己所认知的游戏作品的市场价值有这么大的差异?这个问题与后面谈到为什么要引入经济学计算以及经济学分析有关。如果引入经济学计算,就可以进一步分析,是当事人要得过高,还是法院判得过低?这其中是有分析余地的。

(三)解读角度之三:是否提起上诉。为什么选择这个指标?因为当事人是否提起上诉,可以用来观察当事人对一审判赔额的接受度。如果权利人没有提起上诉,至少说明一审判赔额基本是合理的。从审判经验来看,尤其是二审通过观察个案判决后权利人是否上诉,可就判赔额积累更多的审判经验,如果权利人没有上诉,说明权利人对一审判赔额基本是满意的,未来可以成为类案裁判时的参考指标。这7个案件中,有6件进入了二审,只有一件没有上诉,就是上海法院审理的“热血传奇”案。该案权利人虽然诉请1亿元,但法院判赔2525万元,这是否印证了当前游戏类案件两千万上下的判赔额基本符合实际呢?由被告提起上诉的案件是“花千骨”案、“小米”案、“格力”案,这三个案件法院都是全额支持了原告的诉请。而双方当事人都提起上诉的案件是“梦幻西游”案、“武侠Q传”案、“英利”案,从判决书载明的上诉理由看,这三个案件中,双方当事人对一审法院确定赔偿额的计算方式都缺乏认同。例如“梦幻西游”案,权利人认为违法所得就应该是侵权行为的直接收入,不应当扣除侵权成本,同时结合2016年《英雄联盟》游戏画面直播七年许可费约3亿美金,一年是3亿人民币,再根据“梦幻西游”游戏的直播热度、人气,并结合被告因直播涉案游戏获利情况看,权利人认为其诉请1亿元赔偿额是合理的。而被告上诉认为一审判赔过高,一审没有考虑游戏画面在直播中的实际作用以及直播在游戏推广中起到的作用。对于双方当事人都上诉的案件,我们需要研究双方对法院确定赔偿额都不满意的原因是什么?法院确定的赔偿额是否准确反映了权利人损失或者侵权获利,是否不足弥补了权利人的损失?或是判赔额确实过高?由此引发的思考是,在此类案件中是否需要引入更精细的计算方式?这是需要进一步研究的问题。

(四)解读角度之四:二审审理情况。在6件上诉案件中,一审在确定赔偿额时都进行了详细计算,而且详细说明了裁判依据和理由,而二审最终对一审判赔额都予以了维持,这个点是值得关注的。由此可以看出,在当前严格知识产权保护的宏观背景下,除非二审对侵权认定发生了颠覆性改变,凡是一审非常认真详细通过计算确定的判赔额,并且详细说明了计算依据和理由的,二审改判的几率并不是很大。因为如果一审是经过详细计算确定的判赔额,二审如果要改判,也要花费更大的计算成本,审理也更复杂。既然一审已经充分说明了裁判理由,那么二审改判的理由又是什么呢?可见,一审通过精细计算确定赔偿额非常重要,对二审而言这是非常重要的审理基础。例如,北京法院审理的“武侠Q传”案中,二审虽然对一审就侵害涉案作品改编权的定性加以调整,但还是在判决理由中说明,在酌量考虑各种因素基础上,对一审赔偿额部分予以维持。再如“小米”商标案也非常典型。一审在计算确定赔偿额基数后适用了两倍惩罚性赔偿,判决全额支持小米公司5000万元的诉请。二审中,根据被告提供的新证据,对被控侵权产品的销售数量进行了合理扣减,并在扣减基础上确定被告的侵权获利,但是,如在此基础上仍适用两倍惩罚性赔偿就判不到5000万元,最后二审综合考虑原告小米商标的驰名度以及被告侵权的恶意程度,决定改为适用三倍惩罚性赔偿,由于适用三倍惩罚性赔偿已超出了小米公司5000万元的诉请,故二审判决维持原判。此外,广东法院审理的“格力”专利案件,尽管二审认为一审的计算方式存在不妥,但最终仍认为可以维持一审对4000万元的全额支持。

(五)解读角度之五:赔偿额举证情况。除“热血传奇”案没有载明涉案举证情况外,其他6个案件的判决书都非常详细地载明了当事人举证及其申请法院调取证据的情况。由于时间原因,这里只做简单归纳。原告要获得高额赔偿,一是原告要积极举证;二是申请法院调查取证;三是申请法院责令被告提供证据;四是在“梦幻西游”案中当事人还提交了经济分析报告。总体来看,这6个案件中,权利人围绕赔偿额的举证非常充分,可见对于高判赔额案件而言,权利人收集证据还是有非常大的余地。

(六)解读角度之六:法院确定赔偿额的方式。在7件案件中,一件是通过酌情确定,6件是通过详细计算确定的。我在报告中对每一个案件赔偿额的确定情况都进行了总结,由于时间关系,我简单概括一下:在通过计算确定的6个案件中,除“英利”案外,其他案件法院都是先计算出基数,然后再结合知识产权知名度、被告主观过错、行为性质、侵权持续时间、经营规模等等,最后综合确定一个赔偿额。

五、总结与思考

1.法院确定赔偿额的三种方式。我在报告中认为,从7个案件看,法院确定赔偿额的方式可归纳为两种:酌情确定、计算确定。而我在即将发表的文章中,将此调整为三种方式:一是酌情确定;二是计算确定;三是混合模式即计算+酌定后综合确定。

2. 高判赔额案件中可以适用酌定赔偿方式,但仅具有个案价值。在高判赔额案件中能不能适用酌定方式?我的结论是肯定的,例如“热血传奇”案,法院就是酌定赔偿额2525万元。但是,高判赔额案件采取酌定方式确定赔偿额,只具有个案价值。简单来说,由于同时期法院审理的其他游戏类案件判赔额区间在1600万元-3000万元之间,所以“热血传奇”案酌情确定2225万也算妥当,但为什么只具有个案价值呢,因为我们在审判中能获得类案启发或者参照的案件毕竟是少数。

3. 高判赔额案件主要应当是通过计算确定赔偿数额。我在PPT里特别提示了三点,即能不能计算?要不要计算?怎样计算?通过对这7个案件进行实证分析,我的结论如下:首先是能够计算;其次是需要计算;最后的问题则是怎样计算,这个问题我会留给龙小宁老师,由经济学家作出分析。

总结来说,在当事人诉请高判赔额案件大幅提升的情况下,我国审判实践中长期存在的损害赔偿计算的瓶颈问题,例如损害赔偿计算理念以及计算技术问题,现在都到了非解决不可的阶段。如果我们在个案中仍然采用比较粗放简单的计算方法,则可能会制约我国严格保护知识产权政策的实施效果。

我就介绍这里,接下来部分交给龙小宁老师,谢谢大家!

京公网安备 11010502049464号

京公网安备 11010502049464号